, Francisca Cubillos Hidalgo a

, Francisca Cubillos Hidalgo a , Antonia Catalina González Seguel a

, Antonia Catalina González Seguel a , Javiera Beatriz Pavez Mena a

, Javiera Beatriz Pavez Mena a , María Isabel Reyes Espejo a

, María Isabel Reyes Espejo a , Camila Silva Gutierrez a

, Camila Silva Gutierrez a

Estudos e Pesquisas em Psicologia

2024, Vol. 24. e84059, doi:10.12957/epp.2024.84059

ISSN 1808-4281 (online version)

DOSSIER PRÁCTICAS PSI EN ESPACIOS DE PRIVACIÓN Y RESTRICCIÓN DE LIBERTAD

Gestión de la Maternidad en la Cárcel: El Caso del Programa Creciendo Juntos en Chile

Gestão da Maternidade na Prisão: O Caso do Programa Creciendo Juntos no Chile

Maternity Management in Prison: The Case of the Creciendo Juntos Programme in Chile

Teresa Baez Oyanadel a , Francisca Cubillos Hidalgo a

, Francisca Cubillos Hidalgo a , Antonia Catalina González Seguel a

, Antonia Catalina González Seguel a , Javiera Beatriz Pavez Mena a

, Javiera Beatriz Pavez Mena a , María Isabel Reyes Espejo a

, María Isabel Reyes Espejo a , Camila Silva Gutierrez a

, Camila Silva Gutierrez a

a Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Viña del Mar, Región de Valparaiso, Chile

Endereço para correspondência

RESUMEN

El aumento de la población reclusa femenina a nivel mundial se constituye como un fenómeno preocupante. Sin embargo, las investigaciones sobre la situación actual de las mujeres privadas de libertad aún son escasas en Chile. La perspectiva de género interseccional aplicada al marco penal plantea una alternativa para su estudio. Este artículo tiene como objetivo presentar resultados de una investigación cualitativa exploratoria-descriptiva sobre la maternidad en contextos penitenciarios y su gestión pública en Chile a través del Programa Creciendo Juntos. Se analizaron documentos institucionales y se realizaron entrevistas activo-reflexivas con los ejecutores del programa. Desde la perspectiva discursiva, se construyeron Repertorios Interpretativos (RI) sobre la gestión de la maternidad: el trabajador como evaluador, como soporte y como catalizador del cambio. Los RI distinguen prácticas de gestión que favorecen nociones hegemónicas y contrahegemónicas de la maternidad basadas en perspectivas individuales y/o colectivas del proceso de reinserción social. El entrecruce de estas prácticas genera tensiones en el campo de la intervención, reproduciendo estereotipos y normas de género. Se propone un enfoque social que reconozca la complejidad de la situación de las reclusas y fomente la participación comunitaria, reflexionando en torno a las políticas individualistas y promoviendo un cambio colectivo.

Palabras clave: cárcel, cuidado, maternidad, política pública, repertorios interpretativos.

RESUMO

O aumento da população carcerária feminina em todo o mundo é um fenômeno preocupante; no entanto, as pesquisas sobre a situação atual das mulheres na prisão ainda são escassas no Chile. A perspectiva interseccional de gênero aplicada à estrutura penal oferece uma alternativa para seu estudo. Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa qualitativa exploratório-descritiva sobre a maternidade em contextos prisionais e sua gestão pública no Chile por meio do Programa Creciendo Juntos. Foram analisados documentos institucionais e realizadas entrevistas ativo-reflexivas com os implementadores do programa. A partir de uma perspectiva discursiva, foram construídos repertórios interpretativos sobre a gestão da maternidade: o trabalhador como avaliador, como suporte e como catalisador da mudança. Os repertórios distinguem práticas de gestão que favorecem noções hegemônicas e contra-hegemônicas de maternidade com base em perspectivas individuais e/ou coletivas do processo de reintegração social. O entrelaçamento dessas práticas gera tensões no campo de intervenção, reproduzindo estereótipos e normas de gênero. Propõe-se uma abordagem social que reconheça a complexidade da situação das reclusas e promova a participação comunitária, refletindo sobre as políticas individualistas e promovendo uma mudança coletiva.

Palavras-chave: cuidado, maternidade, política pública, prisão, repertórios interpretativos.

ABSTRACT

The increase in the female prison population worldwide is a concerning phenomenon; however, research on the current situation of women prisoners is still scarce in Chile. The intersectional gender perspective applied in the penal framework offers an alternative to its study. This article aims to present the results of an exploratory-descriptive qualitative research on motherhood in prison contexts and its public management in Chile through the Creciendo Juntos Programme. Institutional documents were analyzed and active-reflexive interviews were conducted with program executors. From the discursive perspective, we constructed interpretative repertoires on maternity management: the worker as evaluator, as support, and as a catalyst for change. These repertoires distinguish management practices that favor hegemonic and counter-hegemonic notions of motherhood based on individual and/or collective perspectives of the social reintegration process. The intersection of these practices generates tensions in the field of intervention, reproducing gender stereotypes and norms. The proposal/sugestion is a social approach that recognizes the complexity of the inmates' situation and promotes community participation, reflecting on individualistic policies and encouraging collective change.

Keywords: care, interpretative repertoires, motherhood, prison, public policy.

El aumento sostenido de la población reclusa femenina a nivel mundial ha sido un fenómeno denunciado por diversos organismos internacionales en los últimos años. Sin embargo, los estudios sobre la delincuencia femenina han estado dominados por una perspectiva androcéntrica y etnocentrista que homogeniza las experiencias de mujeres y hombres en las prisiones (Antony, 2020; Cámara Arroyo, 2020). Ante esto, la criminología feminista se sitúa críticamente, denunciando la falta de una perspectiva de género en muchos estudios sobre delincuencia femenina, proponiendo un nuevo enfoque frente al encarcelamiento de las mujeres reclusas (Ariza & Iturralde, 2017). Por ello, resulta fundamental realizar estudios que visibilicen las diferencias en la experiencia carcelaria entre géneros.

En los últimos años, la perspectiva de género se ha consolidado como una herramienta metodológica y programática exigible en todos los campos de estudio jurídicos, sociales y políticos (Cámara Arroyo, 2020). Esta perspectiva exige integrar las preocupaciones, necesidades y experiencias de mujeres y niñas, niños y hombres sean una dimensión integral del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en todas las esferas de la vida, con el objetivo de erradicar la desigualdad de género. La incorporación de esta perspectiva en el ámbito penal ha permitido mejorar la comprensión de las diversas situaciones de desventaja que enfrentan las mujeres encarceladas. En este marco, la Association for Women's Rights in Development (2004) propuso la noción de interseccionalidad como una herramienta clave para el análisis, la defensa y la elaboración de políticas. Esta perspectiva aborda las múltiples discriminaciones derivadas de la interacción entre las estructuras de opresión, los contextos socioculturales y las trayectorias vitales de las mujeres. La interseccionalidad permite comprender cómo diferentes conjuntos de identidades afectan el acceso a derechos y oportunidades; por tanto, contribuye a la mejora de los procesos de diseño e implementación de programas desde un enfoque integral e intersectorial.

Aunque la incorporación de este enfoque en el contexto mundial ha sido un proceso lento y se encuentra aún en una etapa incipiente de desarrollo, a nivel internacional existen diversas acciones públicas dirigidas a las mujeres privadas de libertad. Estas iniciativas han permitido una ampliación progresiva de la interpretación del principio de igualdad en la regulación penitenciaria, transitando desde una igualdad meramente formal a una sustancial o material. Entre estos esfuerzos, las Reglas de Bangkok incluyen disposiciones que regulan el trato que deben recibir las mujeres embarazadas en un recinto carcelario. En general, se establece que el régimen penitenciario debe adaptarse a sus necesidades, incorporando programas específicos para el acompañamiento, intervención y cuidados.

En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2023) plantea que el aumento de la tasa de población penitenciaria femenina está relacionado con el endurecimiento de las políticas de justicia penal en materia de drogas, el excesivo uso de la prisión preventiva contra mujeres y la falta de perspectiva de género para abordar la problemática. Esto se relaciona con factores multidimensionales, tales como las reducidas oportunidades económicas y educativas que derivan en situaciones de pobreza. Asimismo, la experiencia de ser madre en la cárcel está afectada por el género, la raza, la etnia y la pobreza, entrelazándose la maternidad con estructuras sociales que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres (Pires Germano et al., 2018).

En Latinoamérica, un alto porcentaje de las mujeres privadas de libertad son madres; cometieron delitos no violentos y en su mayoría, asociados con tráfico o microtráfico de drogas (CIDH, 2023). Considerando las situaciones de exclusión social, los delitos cometidos suelen vincularse con preocupaciones del cuidado y bienestar de quienes cuidan, exacerbadas por su situación socioeconómica y su identidad racial (Pires Germano et al., 2018). Actualmente, uno de los desafíos que surgen en el estudio de la situación de las mujeres encarceladas, se vincula con la experiencia de la maternidad. La política pública penitenciaria se ha constituido a partir de una visión esencialista que enfatiza el rol de madres que desempeñan las reclusas, dejando un vacío en el abordaje de problemáticas que trascienden su rol materno (Boza Orellana et al., 2020). Esto puede asociarse al fenómeno de la "maternalización de las mujeres" que esencializa la construcción de la identidad femenina a partir de la experiencia de ser madres (Calquín Donoso, 2015). Así, la maternalización actúa como un mecanismo de control que opera con especial rigor sobre las mujeres privadas de libertad; al ser consideradas desviadas de su rol tradicional de madres precisan de un disciplinamiento para ser feminizadas (Ariza & Iturrialde, 2017).

Las investigaciones en entornos penitenciarios han buscado relevar las voces de las reclusas y sus percepciones al momento de conocer y definir las particularidades de esta experiencia (Mauersberger, 2016). Así, la maternidad se vive de manera ambivalente, coexistiendo sufrimientos y alegrías propias de este papel. Los estudios coinciden en señalar que las mujeres encarceladas experimentan un "doble castigo", vinculado, por una parte, con la sanción propia del sistema judicial y, por otra, con el castigo particular por haber transgredido la posición social que se le ha atribuido cultural e históricamente a la mujer. Esta doble desviación las convierte, al mismo tiempo, en "malas mujeres" y "malas ciudadanas" (Ariza & Iturralde, 2017), perpetuándose en el estigma de "malas madres" (Mauersberger, 2016) que es experimentado como un "tercer castigo" en la vivencia carcelaria (Boza Orellana et al., 2020).

La participación de los agentes institucionales en la gestión de la maternidad en la cárcel se vuelve clave para la comprensión de los dispositivos de control que operan a nivel social. La forma en que éstos evalúan y clasifican a las mujeres ha contribuido a visibilizar las distintas discriminaciones que enfrentan, incluyendo los estereotipos de género y las percepciones sobre la maternidad en prisión (Villalta et al., 2019). Según Machado (2020), judicialmente, la individualización de la pena se opone al enfoque de derechos humanos que considera las necesidades de madres e hijos/as y sus circunstancias en la proporcionalidad. De hecho, se plantea la prisión crea un ambiente paradójico en donde los sentidos formales sobre la maternidad también se recrean y redefinen gestando formas alternativas de la intervención social, interpelando la definición hegemónica de maternidad como hecho individual y natural.

En Chile, las estadísticas indican que el 82% de las mujeres en recintos penitenciarios son madres (Red de Acción Carcelaria, 2024). Sin embargo, el ordenamiento jurídico chileno carece de un estatuto específico aplicable a las mujeres privadas de libertad que son madres o que están embarazadas. Briceño Catalán y Moraga Carrasco (2021) plantean que existen normas residuales que "indirectamente hablan sobre el derecho de los lactantes y las madres a permanecer juntos en atención a la protección del recién nacido por razones de la nutrición asociada a la lactancia materna" (Briceño Catalán & Moraga Carrasco, 2021, p. 87). Por ello, el Reglamento de Establecimientos penitenciarios establece que los hijos e hijas lactantes pueden permanecer en estas instituciones junto a sus madres hasta que cumplan los dos años.

En este marco, destaca el Programa Creciendo Juntos. Esta iniciativa, lanzada el 2015, se desarrolla bajo la dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y es implementada por Gendarmería de Chile. Creciendo Juntos cuenta con unidades en todas las regiones de Chile, y tiene como objetivo fortalecer las competencias parentales de madres reclusas, considerando la relación entre madre e hijo/a como un factor clave en el proceso de reinserción social. El programa busca "dar integralidad al proceso de intervención psicosocial de los condenados, incorporando la variable familiar a la intervención de los factores de riesgo de reincidencia delictual" (Ministério de Justicia y Derecho Humano, 2020, p. 19). Sus intervenciones se implementan a través de dos grandes componentes: brindar apoyo a reclusas embarazadas y a aquellas que desean permanecer en el recinto penitenciario independientemente de su situación procesal y realizar talleres para hombres y mujeres condenados que reciben visitas de sus hijos/as hasta los 12 años, con el objetivo de promover una parentalidad positiva.

Para abordar el estudio a la gestión de la maternidad en la cárcel, se recurrirá al concepto de prácticas sociales, entendidas como "instancias de creación de significado, productores y reproductores de órdenes sociales, a la vez que conformadoras de lo humano" (Fardella Cisternas & Carvajal Muñoz, 2018, p. 3) y que poseen tres componentes principales. El primer componente, el sentido, se refiere a la significación de la práctica, es decir, los aspectos relacionados con la representación de la actividad. El segundo componente, la competencia, alude a las habilidades o conocimientos asociados con el desarrollo de la práctica, ya sean tácitos o explícitos. El tercer componente, la materialidad, abarca las condiciones necesarias para la emergencia y/o ejecución de una práctica, incluidos sus recursos e infraestructura.

Los estudios foucaultianos sugieren que el discurso puede entenderse como una práctica social que se manifiesta en asociaciones y dispositivos técnicos, complejos y prácticos. Por lo tanto, los discursos no son simplemente sistemas de significación, también participan en la formación de "un campo de regularidad para diversas posiciones de subjetividad" (Foucault, 1999, p. 90) que el sujeto ocupa dentro del entramado de relaciones sociales. Así, el fenómeno de la maternidad ha sido históricamente afectado por el discurso experto de la ciencia, la medicina y la psicología, que se han establecido como regímenes en torno a esta experiencia, a través de la práctica gubernamental (Calquín Donoso, 2015).

Por lo anterior, este estudio profundiza en los discursos sobre la gestión de la maternidad desde la perspectiva de los agentes institucionales que operan en el contexto penitenciario, como ejemplo del despliegue de la política pública y las diversas materialidades que la sustentan en Chile. Con ello, se buscó visibilizar las prácticas que favorecen nociones contrahegemónicas de la maternidad con el propósito de incorporar una mirada que promueva la transformación social y el abordaje intersectorial de los recursos disponibles del Programa Creciendo Juntos.

Método

Este estudio, de carácter exploratorio-descriptivo, se inscribe en un paradigma feminista de investigación (Trebisacce, 2016). En esta perspectiva, el enfoque de género permitió reconocer la experiencia diferencial de las reclusas considerando el papel que desempeñan las prácticas sociales patriarcales en esta problemática (Trebisacce, 2016). Con el objetivo de privilegiar el significado y la experiencia subjetiva desde la tradición hermenéutica crítica, se optó por un diseño de tipo cualitativo para captar la riqueza y complejidad de las interacciones y significados, así como los valores éticos y políticos que los/as agentes atribuyen a la maternidad.

El proceso de producción de información se desarrolló a partir de dos campos: (i) se revisaron diez documentos institucionales del Programa Creciendo Juntos (ver Tabla 1), y (ii) se realizaron entrevistas activo-reflexivas (Holstein & Gubrium, 2004) a cuatro trabajadores de centros penitenciarios de la región de Valparaíso.

Tabla 1

Documentos analizados

Título |

Año |

Autor |

Instrucciones Técnicas Operativas Programa de Atención para Mujeres Embarazadas y con hijo/as lactantes (PAMELH) |

2015 |

Gendarmería de Chile |

Manual de Escala de Parentalidad Positiva |

2015 |

Fundación Ideas para la Infancia |

Resolución de procedimiento de salida y custodia de mujeres embarazadas |

2016 |

Gendarmería de Chile |

Plan de Trabajo Anual Programa Creciendo Juntos |

2017 |

Gendarmería de Chile |

Evaluación Familiar y Elaboración de un Plan de Intervención: Principios, metodología, práctica |

2018 |

Fundación Ideas para la Infancia |

Creando oportunidades, concretando sueños (1) |

2018 |

Fundación Ideas para la Infancia |

Creando oportunidades, concretando sueños (3) |

2018 |

Fundación Ideas para la Infancia |

Reporte Monitoreo de Programas e Iniciativas Programáticas |

2018 |

Gendarmería de Chile (DIPRES) |

Mesa Técnica: Estudio de la Situación de niños y niñas que conviven con sus madres en establecimientos penitenciarios y de mujer embarazadas privadas de libertad |

2019 |

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos |

Orientación Técnicas Programa Creciendo Juntos |

2021 |

Gendarmería de Chile |

El diseño de la investigación contó con la aprobación y fue financiado por la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Proyecto DI Nº 039.347/20). Para su realización, además, se solicitó una carta de autorización a Gendarmería de Chile y se le entregó a cada participante un consentimiento informado que explicaba los objetivos y características del estudio. Asimismo, se garantizó la confidencialidad, el anonimato y la voluntariedad de su participación, otorgándoles la posibilidad de retirarse del estudio en cualquier momento sin necesidad de justificar su decisión.

Los/as participantes fueron seleccionados con base en el criterio de haber desempeñado o estar en funciones de trato directo con las reclusas en los últimos cinco años. Por ello, se entrevistó a cuatro trabajadores/as de Gendarmería de Chile de un Centro Penitenciario de la región de Valparaíso, Chile, durante los meses de agosto a septiembre de 2021. Entre ellos/as, dos se desempeñaban como trabajadores/as sociales, en dos recintos distintos de la Región de Valparaíso, cada uno/a estaba abocado a realizar intervenciones con las mujeres privadas de libertad embarazadas o con hijos/as entre 0 y 2 años, enfocadas en el desarrollo de una parentalidad positiva. Además, se entrevistó a dos funcionarias de gendarmería de trato directo, encargadas de custodiar y resguardar a las mujeres y sus hijos/as al interior del recinto penitenciario. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas textualmente.

El corpus fue examinado mediante el análisis del discurso (Potter, 1998). En particular, se usó la noción de repertorios interpretativos para identificar los elementos clave que los actores sociales emplean para construir sus versiones sobre la realidad social (Potter, 1998). Para construir estos repertorios, se levantaron las metáforas y significados presentes en la documentación contextual del programa y se analizaron los términos específicos utilizados por los/as hablantes. Este análisis permitió identificar los tropos o figuras del discurso que caracterizan las visiones particulares sobre la maternidad en el contexto carcelario.

Resultados

El/la Trabajador/a como Evaluador/a: Evaluar para Proteger

Este repertorio aborda el propósito de la evaluación e intervención en la maternidad carcelaria. Se distinguen dos enfoques principales: la evaluación de la maternidad en función del bienestar del/a niño/a y la evaluación orientada a la reinserción social de la madre. Esta tensión posiciona al/a trabajador/a como evaluador/a de la experiencia de la maternidad, siendo parte clave de su quehacer profesional. Ambos enfoques suponen la evaluación de la maternidad con dos fines principales: la protección de los derechos del niño/a y la protección del proceso de reinserción social de las mujeres. Para los/as trabajadores/as, esto genera un dilema ético, ya que deben priorizar por uno de estos objetivos sobre el/a otro/a, enfrentándose al desafío de equilibrar los derechos de la mujer con los de su hijo o hija.

Respecto al primer fin, los/as trabajadores/as enmarcan la intervención de la maternidad en función del interés superior del/a niño/a. Esta gestión se fundamenta en conocimientos psicológicos relacionados con los conceptos de parentalidad positiva, los estilos de apego y la vinculación temprana que se concretan en la implementación del instrumento Escala de Parentalidad Positiva. Este enfoque incluye una creencia particular: según los/as trabajadores/as, las mujeres habrían ingresado ‘deliberadamente' al programa para obtener beneficios diferenciados en comparación con otras reclusas, instrumentalizando su condición de madres. Esto se ve expresado en las siguientes citas: "Porque se utiliza... el niño es utilizado a la larga para estar en otras condiciones" (TS1, línea 286); "Porque los niños no debiesen estar acá para mí, porque están presos con ella" (F2, línea 579). Así, el ingreso de los/as infantes a la cárcel puede asociarse a las frágiles redes de apoyo en la vida de las reclusas y a la percepción de que los programas representan permiten vivir con menos precariedad.

En relación con el segundo fin, la maternidad se evalúa como un elemento protector en su proceso de reinserción social. Esta perspectiva se enmarca en la implementación del Inventario de Caso/Intervención (IGI), como refiere la siguiente cita: A través de una maternidad saludable (...) ese proceso puede afectar positivamente al bien superior que buscamos ¿no cierto? que es la reinserción social, que las personas dejen de delinquir, ese es el objetivo (TS2, línea 721). Este abordaje opera sobre el ejercicio de la maternidad en relación con otros aspectos criminógenos o prosociales de la reclusa, permitiendo una intervención que considera tanto los elementos contextuales como relacionales de las mujeres. En este escenario, la evaluación de elementos contextuales y relacionales de las mujeres tiende a asociarse con fines disciplinarios y punitivos. Se destaca que los instrumentos de evaluación del programa no consideran la trayectoria de vida de las mujeres ni las dificultades inherentes al entorno penitenciario. Esto puede llevar a evaluaciones con resultados sesgados, como se menciona en la siguiente cita:

Esas son cuestiones que quedan a criterios de las personas que están a cargo de la custodia, entonces, ahí nuestra pelea hoy día es poder hacer un cambio en aquello y que los factores que evalúan (...) tengan que ver con sus procesos de reinserción, que tengan que ver con las particularidades también que tiene cada persona... y que haya evaluaciones mucho más cualitativas que el criterio del vigilante. (TS2, línea 1076).

En el contexto carcelario, las evaluaciones negativas pueden llevar a sanciones de diversa gravedad. Por ejemplo, la separación del hijo/a de su madre se basa en el interés superior del niño. Sin embargo, como señala una de las entrevistadas, esta práctica a menudo se ha convertido en un recurso punitivo, generando un clima amenazante para las internas: "Su niño estaba lavadito, perfumadito como se dice, presentable… le oraba, le cantaba canciones del evangelio, muy preocupada, pero lamentablemente por su manera de ser, por ser atrevida y todo eh… y por peleadora, le quitaron a su hijo" (F1, línea 137).

Frente a la evaluación de las reclusas, las y los funcionarios pueden tomar posiciones paternalistas traducidas en prácticas de vigilancia y gestión de la conducta, especialmente en relación a las habilidades parentales. En el recinto penal, la figura de la ‘buena madre' está vinculada con la cantidad de tiempo y dedicación que invierte en su hijo/a, constituyendo un mandato moral para las reclusas. Sin embargo, el hecho de que las mujeres se comporten como ‘buenas madres' no garantiza que se liberen de sanciones asociadas a sus hijos/as. Esto crea una tensión entre el discurso hegemónico de la maternidad y las lógicas punitivas del contexto penitenciario, ilustrando su doble condena (Antony, 2020).

El/la Trabajador/a como Soporte: Cuidar para Transformar

En este repertorio, los trabajadores y trabajadoras destacan los vínculos de cercanía que han construido con las reclusas y sus hijos/as. Las prácticas de crianza y cuidado de las reclusas son deficientes, por lo que son llamados a involucrarse activamente en el cuidado de los/as niños/as. Esta práctica supone que las mujeres son madres inexpertas, debido a que no han desarrollado habilidades de crianza adecuadas por sus condiciones de vulnerabilidad económica, social y cultural. En respuesta a esta situación, los/as trabajadores/as sienten que deben apoyar los procesos de crianza de los/as niños/as, promoviendo prácticas de cuidado colectivas. Esto se refleja en el uso del recurso retórico de la familia, donde los/as trabajadores/as subrayan la importancia de los aspectos parentales en su labor:

Soy el de mayor edad. Entonces, siento que me ven mucho como una figura paterna y si uno va conociendo las historias de vida es la figura que siempre no tuvieron (...) y yo actúo a veces como como como eso también ¿ya? (TS2, línea 516).

Esta retórica permite identificar el contexto argumentativo y las posiciones de enunciación que vehiculizan los significados del repertorio (Potter, 1998). El soporte parental se presenta como una práctica que los/as trabajadores/as recrean en el penitenciario, independiente del género y asumiendo el rol de figuras parentales. Esto se logra mediante la aplicación de saberes que, aunque basados en creencias personales, están influidos por un imperativo moral tradicional sobre la familia. En este sentido, los/as trabajadores y trabajadoras gestionan el ejercicio de la maternidad mediante el acompañamiento, apoyo y asistencia en los cuidados de los hijos/as de las mujeres, lo que, a su vez, permite modelar la conducta de las internas para el desarrollo de prácticas de crianza adecuadas. Este apoyo se traduce en consejos, asistencias, contención y escucha, ofrecidos en espacios como sus oficinas o el patio común. No obstante, estos pueden acompañarse de algunas prácticas correctivas:

Tu podrías ayudar y decir como "no poh, lo estás haciendo mal". Por ejemplo, el otro día vi a una interna que le estaba dando mate a la guagua. Entonces le dije "oye, eso no corresponde" porque "noooo es que le guuuusta (en voz distinta)", a la larga el niño le va a hacer mal (F1, línea 49).

Los trabajadores y trabajadoras experimentan de manera ambivalente su participación en los cuidados de los/as hijos/as de las reclusas, dado que tensiona su rol profesional. Este conflicto se manifiesta en la idea de una doble identidad; por un lado, deben cumplir con sus funciones institucionales, y por otro, son sujetos con historias de vida y características individuales. Este conflicto los impulsa a establecer límites que preserven un vínculo profesional con las internas y sus hijos/as, distanciándose del recurso retórico de la familia para reafirmar su rol como profesionales. No obstante, construir un vínculo de apoyo y confianza con las reclusas facilita una intervención más eficaz y profunda.

El/la Trabajador/a como Catalizador del Cambio: La Maternidad como Vía para la Reinserción

Este repertorio presenta la maternidad como una vía privilegiada para la reinserción social, pues ejercer la maternidad puede ‘enderezar' la vida de las reclusas. El cariño/amor que la madre siente por su hijo/a es un factor que potencia transformaciones en su vida laboral, social y económica. Esta visión reproduce nociones hegemónicas de la maternidad que perpetúan el reconocimiento de esta vivencia como una oportunidad única de realización personal (Mauersberger, 2016). Para conectar el amor materno-filial con las posibilidades de reinserción, se construye una retórica de ‘la buena madre' que organiza la gestión en contextos carcelarios; ellas deben desarrollar capacidades parentales adecuadas y participar activamente en tareas que les permitan optar a beneficios intrapenitenciarios:

Nosotros nos preocupamos en sí de las internas, de la seguridad, de cuidarlas, de ayudarlas a reinsertarse en la sociedad, a que haga conducta si queda condenada, que haga conducta, que haga su tiempo y salga a… en libertad poh (F2, línea 284).

Además, los/as trabajadores/as ajustan sus intervenciones para redirigir la emocionalidad de las reclusas a través del amor maternal, destacando su papel crucial en el proceso de reinserción. Este enfoque busca articular las experiencias previas de reclusión de las mujeres con las expectativas para el futuro de sus hijos/as, con la esperanza de romper el ciclo de la delincuencia intergeneracional:

"¿Tú quieres a tu hijo?" "Sí", me dicen. "Entonces ¿qué quieres para tu hijo en adelante? ¿que tu hijo haga lo mismo que tú haces en la calle? ¿andar robando, andar fumando, traficando?" "no, no quiero eso para mi hijo", "¡Entonces poh! Esta es la oportunidad que tienes tú para tratar de enderezar tu vida y tratar de que el tribunal no te lo quite y se vaya contigo para la calle. (F1, línea 97).

El extracto ejemplifica cómo la retórica de la ‘buena madre' se articula con lógicas de reinserción social y refuerza su presencia en las intervenciones cotidianas. Por ejemplo, el concepto de ‘hacer conducta' permite a las mujeres acceder a beneficios intrapenitenciarios que agilizarán su reinserción y, en consecuencia, aumentan la posibilidad de ser madre en libertad. Finalmente, la redención que se busca a través del ejercicio de la maternidad se perfila como un horizonte de esperanza para el cambio en las conductas criminógenas de las mujeres. Esta idea descansa en favorecer la relación de la diada madre-hijo, actuando como un factor protector contra dichas conductas:

El tema del que ellos puedan ejercer eh… adecuadamente su parentalidad, que puedan vivenciar el proceso de embarazo y que le den una resignificación a lo que han sido sus experiencias anteriores; son como los elementos que queremos afianzar, potenciar, pero para este otro gran objetivo que tiene que ver con la reinserción social. (TS2, línea 236).

En este marco, las intervenciones a las internas incluyen el inicio de un proceso reflexivo que se materializa a través de tecnologías penitenciarias que actúan sobre el individuo, reconfigurando su subjetividad (Foucault, 1976): "Trabajar más que nada esa área de la reflexión, de reflexionar cuáles son las consecuencias tanto para los niños y para el grupo familiar, su ingreso... a la cárcel" (TS1, línea 319). Por lo tanto, la transformación subjetiva de las mujeres facilita la toma de conciencia sobre el incumplimiento de su rol materno, permitiendo encauzar la reinserción social a través de un ejercicio adecuado de la maternidad y, en consecuencia, corregir la desviación social y moral que la mujer ha cometido (Lugones, 2017). Los trabajadores y trabajadoras buscan resguardar el proceso de reinserción mediante consejos, recordatorios y apoyos que alienten a las reclusas a convertirse en agentes de cambio en sus propias vidas.

Discusión

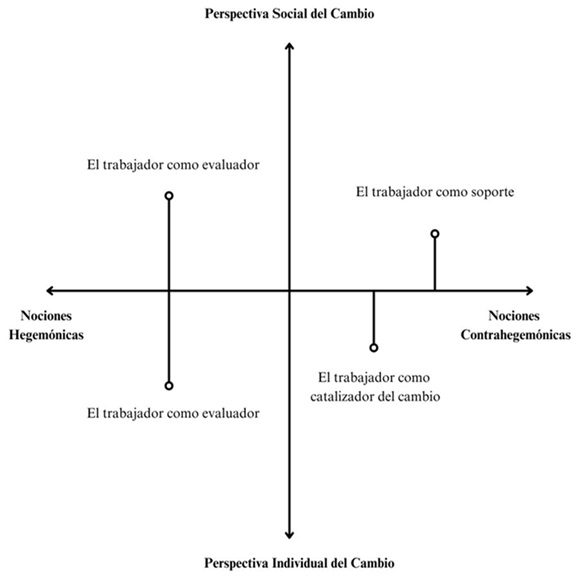

Los repertorios interpretativos recién expuestos muestran la coexistencia de diversos sentidos del trabajo que permiten el despliegue de prácticas de gestión en el contexto penitenciario como un fenómeno complejo que genera tensiones entre los significados individuales y las demandas institucionales. Estas tensiones se concretan en prácticas de intervención cuyas implicancias ético-políticas se analizan en la forma de una cartografía (ver Figura 1). Estas posiciones se configuran como elementos dinámicos dentro de una matriz compuesta por dos ejes de análisis: (i) las intervenciones que reproducen nociones hegemónicas de la maternidad y aquellos discursos que se alinean con una perspectiva contrahegemónica de su ejercicio y (ii) las perspectivas individuales y sociales del cambio y la transformación como nociones epistemológicas que orientan la gestión de la maternidad.

Figura 1

Matriz tensiones de la articulación entre repertorios interpretativos

Cruces entre las Perspectivas del Cambio y las Nociones Hegemónicas de la Maternidad

La relación fundamental entre el cariño de la madre por su hijo/a y el desarrollo de conductas prosociales es una premisa relevante para quienes gestionan la maternidad en recintos penitenciarios, dado que el vínculo materno-filial actúa como un factor protector del proceso de reinserción social. Esta práctica reproduce concepciones tradicionales y hegemónicas de la maternidad asociadas al cumplimiento de deberes éticos y morales, como el amor, la entrega y el sacrificio (Mauersberger, 2016).

Esta estrategia de intervención se basa en perspectivas del cambio tensionadas: la reinserción se plantea como una meta personal de la reclusa, por lo que se utilizan incentivos individuales orientados a fortalecer la figura materna. Sin embargo, las condiciones que posibilitan este proceso de cambio surgen a partir de la organización entre las funcionarias, quienes, de manera colectiva, acuerdan acompañar a las mujeres y potenciar sus recursos para la transformación de sus conductas criminógenas. Este escenario perpetúa relaciones de poder que esencializan la identidad de la mujer en torno al ejercicio de la maternidad, incentivando a las mujeres a priorizar el cuidado de sus hijos/as sobre otras áreas de sus vidas. Así, la fuerza que proviene del amor materno les permitiría superar los obstáculos de la reinserción social. En este sentido, la gestión de la maternidad debe considerar las relaciones de poder que se configuran alrededor de los discursos hegemónicos en el contexto penitenciario, pues ignorarlas podría resultar en la reproducción de estereotipos de género y el mantenimiento del statu quo. En este marco, la incorporación de la perspectiva de género permite abordar las problemáticas diferenciales que viven las mujeres, reconociendo el lugar devaluado que han ocupado en la sociedad heteropatriarcal. Además, al concebir la reinserción como un fenómeno individual, se fomenta un cambio superficial que no aborda las problemáticas estructurales que, según los trabajadores y trabajadoras, son factores centrales del proceso de reinserción. Una perspectiva social del cambio permite comprender la complejidad del fenómeno y promover una transformación colectiva mediante nociones alternativas de la maternidad que consideren las necesidades de sus comunidades.

Entre la Perspectiva Social del Cambio y las Nociones Contrahegemónicas de la Maternidad

En el contexto penitenciario, la práctica de cuidados colectivos permite concebir la maternidad como un hecho social, sostenido por la movilización del tejido social carcelario, en contraste con los modelos tradicionales que atribuyen la responsabilidad del cuidado infantil exclusivamente a la madre (Mauersberger, 2016). El despliegue de estos cuidados implica reconocer la experiencia como una fuente valiosa de saber para el ejercicio de la maternidad. En este sentido, la reivindicación de los ‘saberes del hacer' frente al conocimiento profesional y científico se ha configurado como una lucha política y epistémica (Zibechi, 2015). Ello requiere legitimar la fuerza de aquellos discursos sociales que han sido históricamente invisibilizados.

Este modelo de gestión de la maternidad promueve el cambio desde una perspectiva social, ya que para lograr la reinserción de las mujeres se vuelve crucial la participación de diversos actores tanto en el contexto penitenciario como en el medio libre. Se reconoce el papel fundamental que juegan las condiciones de vulnerabilidad estructural en la trayectoria de las mujeres privadas de libertad. Ante esto, los/as trabajadores/as subrayan la necesidad de incluir en su labor un enfoque de intervención que contemple la complejidad de la situación de las reclusas y el proceso de reinserción social. Las políticas desarrolladas en Estados neoliberales favorecen formas individualistas de ser y relacionarse, en detrimento de los valores colectivos, lo que provoca una fragmentación y debilitamiento de los lazos sociales (Reyes Espejo, et al., 2021). Desde un enfoque de acción interdisciplinaria basado en el reconocimiento de la acción comunitaria, la participación de los trabajadores en el cuidado y crianza de los/as niños/as emerge como un espacio que posibilita la transformación social. Las usuarias requieren de la activación de redes de apoyo para sostener procesos de cambio, ya que la transformación ocurre a través de la interacción con otros. El vínculo entre trabajadores/as y usuarias se erige como un elemento fundamental para la gestión de la maternidad desde una lógica del cuidado, cuestionando y tensionando los enfoques individualistas que la política pública ha favorecido (Reyes Espejo, et al., 2021).

Entre la Perspectiva Individual y las Nociones Contrahegemónicas de la Maternidad

En el marco del programa, el ejercicio de la maternidad se ve influido por los instrumentos de evaluación que orientan las intervenciones hacia la reeducación de las competencias parentales de las internas. La maternidad se concibe como una práctica que puede transformarse a través de procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que favorece nociones contrahegemónicas de la maternidad, ya que esta visión desafía los discursos tradicionales que la presentan como fruto del instinto femenino y maternal (Mauersberger, 2016).

La política pública chilena emerge desde un paradigma deficitario que interviene en las carencias individuales de las usuarias (Reyes Espejo, et. al., 2022). En este marco, Creciendo Juntos se fundamenta en discursos psicológicos y biológicos sobre la maternidad, lo que contribuye a la producción y reproducción de regímenes de verdad acerca del maternaje y la crianza a través de la práctica gubernamental (Calquín Donoso, 2015). Esto se asocia con la noción de gubernamentalidad, donde el despliegue de la política pública permite encauzar la conducta de la población para sostener complejas relaciones de poder. En este contexto, la relación usuario-trabajador tradicionalmente es de subordinación; el/a trabajador/a es quien diseña e implementa la intervención sobre el cuerpo y la subjetividad del usuario. En el caso del Programa analizado, los/as trabajadores/as son llamados/as a identificar habilidades deficientes en las usuarias, basándose en el discurso hegemónico de "una maternidad adecuada".

A raíz de lo anterior, es crucial que los trabajadores de las ciencias sociales asuman las implicancias éticas y políticas de su labor. La pretensión de neutralidad en las prácticas de intervención social favorece el mantenimiento y reproducción del status quo (Reyes Espejo & Olivares Espinoza, 2020), perpetuando así las desigualdades, injusticias y exclusiones derivadas del neoliberalismo heteropatriarcal. Frente a esto, desde el campo de la intervención social se propone que las orientaciones éticas del ejercicio profesional procuren tanto la emancipación social, como el bienestar individual, colectivo y relacional (Reyes Espejo & Olivares Espinoza, 2020; Reyes Espejo, et al., 2021).

Consideraciones Finales

El carácter situado del estudio permite reconocer la naturaleza interseccional del fenómeno, entendiendo a las mujeres privadas de libertad como agentes que, en función de sus diversos ejes identitarios (Almeda Samaranch et al., 2022; Pires Germano et al., 2018), desarrollan diferentes estrategias de resistencia. En este sentido, los resultados contribuyen al reconocimiento de las tensiones ético-políticas que complejizan la experiencia de los/as trabajadores/as, cuyas historias y características individuales se enfrentan a las demandas institucionales que deben cumplir. Este conflicto surge al momento de gestionar la maternidad, ya que incide en los sentidos y significados que orientan las prácticas de intervención dentro del programa. Asimismo, revela los obstáculos que la implementación de modelos de gestión neoliberal presenta en el marco de las políticas públicas chilenas.

La construcción de repertorios interpretativos permitió distinguir distintas versiones de la gestión de la maternidad penitenciaria, identificando los roles laborales de evaluador/a, soporte y catalizador del cambio. Estos modelos se asocian con sentidos particulares del trabajo, lo que se traduce en prácticas de intervención flexibles y dinámicas (Reyes Espejo, et al., 2021). Para Lugones (2017), quienes desarrollan estas prácticas son habitualmente invisibilizados, por lo que propone poner atención a las operaciones de poder sutiles que se despliegan y devienen en una gestión maternal de la protección estatal. Existirían saberes que no se consideran y que son centrales en la construcción de la maternidad en las instituciones carcelarias, tal como ha mostrado la presente investigación.

La reproducción de concepciones hegemónicas de la maternidad, que la presentan como una experiencia de realización personal de las usuarias da lugar a intervenciones que esencializan la subjetividad de las mujeres a la categoría de madres (Reyes Espejo, et al., 2022). Como plantean Efrem Filho y Marques de Mello (2021), las intervenciones estatales muchas veces limitan la autonomía de las mujeres que son vistas más como agentes pasivas, receptoras de políticas, que como agentes de sus propias vidas. Centrada en aspectos particulares de las reclusas, la gestión se basa en una perspectiva individual del cambio, descuidando otras condiciones que han influido en sus trayectorias vitales. Como consecuencia, este maternalismo tiende a validar solo una forma de gestión, lo cual resulta insuficiente si se considera la diversidad de las trayectorias criminales de las mujeres. De este modo, las gestiones estatales producen, afectan y moldean actuaciones de género no solo en un sentido conceptual sino a través de prácticas sociales que materializan al propio Estado (Vianna & Lowenkron, 2017). Así, la gestión de la maternidad en contextos carcelarios se erige como una de las estrategias de producción patriarcal estableciéndose como tutoría del colectivo de madre, controlando espacios y sosteniendo desigualdades (Lima, 2002).

Desde otra vereda, las perspectivas sociales del cambio promueven nuevas maneras de entender el proceso de reinserción social y la gestión de la maternidad (Ariza & Iturralde, 2017). En este marco, las estrategias de cuidados colectivos identificadas en este estudio, desafían los sentidos tradicionales del contexto carcelario, mostrando que la articulación del tejido social sostiene y fomenta procesos de cambio y transformación. Así, los cuidados colectivos emergen como una práctica contrahegemónica respecto a los modelos de intervención individualizantes, pues son cuidados que trascienden lo correctivo/disciplinario. En el programa, estas prácticas ocurren en un intersticio no institucionalizado, lo que dificulta su reconocimiento y replicabilidad.

Lo anterior muestra la necesidad de realizar estudios que permitan profundizar en estos hallazgos tanto en Chile como en otras latitudes. Estudios comparativos podrían aportar a una comprensión más amplia de las causas de la criminalidad y características diversas de las mujeres, para favorecer su reinserción social. Velar por un abordaje integral de la gestión de la maternidad dentro y fuera de los contextos penitenciarios se constituye en un desafío ético-político que complejiza aún más el diseño de las políticas carcelarias.

Referencias

Almeda Samaranch, E., Camps Calvet, C., & Ortiz Monera, R. M. (2022). Mujeres, cárceles y feminismos. Revista Española de Investigación Criminológica, 20(2), 1-16. https://doi.org/10.46381/reic.v20i2.699

Antony, C. (2020). Algunos aspectos del acceso a la justicia desde la criminología feminista. Boletín de Ciencias Penales, 6(14), 7-20. https://facderecho.up.ac.pa/sites/facderecho/files/2020-08/boletin14.pdf

Ariza, L., & Iturralde, M. (2017). Mujer, crimen y castigo penitenciario. Política Criminal, 12(24), 731-753. https://doi.org/10.4067/S0718-33992017000200731

Association for Women's Rights in Development. (2004, Agosto). Interseccionalidad: Una herramienta para la justicia de género y la justicia económica. Derechos de las Mujeres y Cambio Económico, (9). https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/nterseccionalidad_-_una_herramienta_para_la_justicia_de_genero_y_la_justicia_economica.pdf

Boza Orellana, C., Araneda Carrasco, T., Cortés Rodríguez, F., & Reguera, G. F. (2020). Maternidad en privación de libertad: Arreglos de cuidado de infantes en la Unidad Materno-Infantil del Centro Penitenciario Femenino San Joaquín. Persona y Sociedad, 34(2), 47-74. https://doi.org/10.53689/pys.v34i2.323

Briceño Catalán, M. I., & Moraga Carrasco, A. C. (2021). Mujeres madres privadas de libertad: análisis desde la normativa de la ejecución de la pena al Proyecto de Ley Sayén [Grado de licenciado, Universidad de Chile]. Repositorio Académico de la Universidad de Chile. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/180282

Calquín Donoso, C. (2015). De madres y de expertos: Saber/poder en el discurso psi sobre el cuidado materno [Tesis doctoral, Universitat de Barcelona]. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99201/1/CCD_TESIS.pdf

Cámara Arroyo, S. (2020). Criminología y perspectiva de género: La delincuencia juvenil femenina. IgualdadES, 2(3), 519-555. https://doi.org/10.18042/cepc/IgdES.3.09

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2023). Mujeres privadas de libertad en las Américas. Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2023/Informe-Mujeres-privadas-libertad.pdf

Efrem Filho, R., & Mello, B. M. (2021). A renúncia da mãe: Sobre gênero, violência e práticas de Estado. Horizontes Antropológicos, 27(61), 323-349. https://doi.org/10.1590/S0104-71832021000300011

Fardella Cisternas, C., & Carvajal Muñoz, F. (2018). Los estudios sociales de la práctica y la práctica como unidad de estudio. Psicoperspectivas, 17(1), 1-12. http://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol17-issue1-fulltext-1241

Foucault, M. (1976). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Siglo XXI.

Foucault, M. (1999). Arqueología del saber. Siglo XXI.

Holstein, J. A., & Gubrium, J. F. (2004). The active interview. In D. Silverman (Ed.), Qualitative research: Theory, method and practice (pp. 140-161). Sage.

Lima, A. C. S. (2002). Introdução: Sobre gestar e gerir a desigualdade, pontos de investigação e diálogo. In A. C. S. Lima (Org.), Gestar e gerir: Estudos para uma antropologia da administração pública no Brasil (pp. 11-22). Relume Dumará.

Lugones, M. G. (2017). ¿Matronato? Gestiones maternales de protección estatal. Cadernos Pagu, 51(1), 1-29. https://doi.org/10.1590/18094449201700510002

Machado, M. (2020). Quando o estado de coisas é inconstitucional: Sobre o lugar do poder judiciário no problema carcerário. Revista de Investigações Constitucionais, 7(2), 631-664.

Mauersberger, M. (2016). El dilema de la madre entre rejas: Delincuente y mala madre, una doble culpa. Revista Trabajo Social, 18, 113-125. https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/58577

Ministério de Justicia y Derecho Humano. (2020). Informe programas de reinserción: Programa presupuestario 02: Programas de rehabilitación y reinserción social. http://www.senado.cl/site/presupuesto/2020/cumplimiento/Glosas%202020/10%20Justicia/1265%20Justicia.pdf

Pires Germano, I., Gomes Monteiro, R., & Cavalcanti Liberato, M. (2018). Criminologia crítica, feminismo e interseccionalidade na abordagem do aumento do encarceramento feminino. Psicologia: Ciência e Profissão, 38(spe. 2), 27-43. https://doi.org/10.1590/1982-3703000212310

Potter, J. (1998). La representación de la realidad: Discurso retórico y construcción social. Paidós.

Red de Acción Carcelaria. (2024, segundo trimestre). Mujeres privadas de liberdad en Chile. Boletín #2. https://accioncarcelaria.org/wp-content/uploads/2024/07/Boletin2Semestre_RAC.pdf

Reyes Espejo, M. I., & Olivares Espinoza, B. (2020). La política de las políticas: La posición de los psicólogos/as comunita-rios/as frente al quehacer gubernamental. In J. Alfaro Inzunza, B. Olivares Espinoza, M. V. Monreal Álvarez, P. Gamonal Corbalán, & F. J. Birth (Eds.), Diálogos en psicología comunitaria: Escenarios, problemas y aprendizajes (pp. 146-170). Astrolabio.

Reyes Espejo, M. I., Cazorla Becerra, K., González Seguel, A., Bandim Pedroza, T., & Cárcamo Morales, J. (2022). Efectos performativos de las políticas sociales de género en el campo comunitario. Liminales, 11(22), 57-88. https://doi.org/10.54255/lim.vol11.num22.688

Reyes Espejo, M. I., Pavez Mena, J., & Herrera Soto, Y. (2021). Políticas sociales y psicología comunitaria: Posibilidades de construcción desde el buen vivir de las comunidades. In M. I. Reyes Espejo, M. García Quiroga, J. Pavez Mena, & N. Mazzucchelli Olmedo (Eds.), Rutas para pensar lo comunitario: Saberes, prácticas y reflexiones (pp. 81-100). Ediciones Universitarias de Valparaíso.

Trebisacce, C. (2016). Una historia crítica del concepto de experiencia de la epistemología feminista. Cinta de Moebio, (57), 285-295. https://doi.org/10.4067/S0717-554X2016000300004

Vianna, A., & Lowenkron, L. (2017). O duplo fazer do gênero e do Estado: Interconexões, materialidades e linguagens. Cadernos Pagu, (51), 1-62. https://doi.org/10.1590/18094449201700510001

Villalta, C., Gesteira, S., & Graziano, F. (2019). La construcción de significados sobre la maternidad en prisión: Mujeres presas en cárceles de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Desacatos, (61), 82-97.

Zibechi, R. (2015). Descolonizar el pensamiento crítico y las prácticas emancipadoras. Desde Abajo.

Dirección de envio

Teresa Baez Oyanadel - teresa.baez@pucv.cl

Recibido: 30/04/2024

Aprobado: 11/09/2024

Financiación: Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a través del Proyecto DI Nº 039.347/20: La política pública interpelada: comunidad y género como ejes de articulación de la acción pública en el Chile actual.

Este artículo de la revista Estudos e Pesquisas em Psicologia tiene una licencia Creative Commons Atribución-No Comercial 3.0 Unported.