, Mariana Vieira Bastos a

, Mariana Vieira Bastos a , Juliana Costa Machado a

, Juliana Costa Machado a , Margaret Olinda de Souza Carvalho e Lira b

, Margaret Olinda de Souza Carvalho e Lira b , Alba Benemérita Alves Vilela a

, Alba Benemérita Alves Vilela a , Vanda Palmarella Rodrigues a

, Vanda Palmarella Rodrigues a

Estudos e Pesquisas em Psicologia

2025, Vol. 25. e74359, doi:10.12957/epp.2025.74359

ISSN 1808-4281 (online version)

PSICOLOGIA SOCIAL

A Violência Obstétrica como Coisificação da Mulher: Um Estudo de Representações Sociais

The Obstetric Violence as Objectification of Woman: A Study on Social Representations

La Violencia Obstétrica como Objetivación de la Mujer: Un Estudio de las Representaciones Sociales

Elba Miranda Nascimento a , Mariana Vieira Bastos a

, Mariana Vieira Bastos a , Juliana Costa Machado a

, Juliana Costa Machado a , Margaret Olinda de Souza Carvalho e Lira b

, Margaret Olinda de Souza Carvalho e Lira b , Alba Benemérita Alves Vilela a

, Alba Benemérita Alves Vilela a , Vanda Palmarella Rodrigues a

, Vanda Palmarella Rodrigues a

a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié, BA, Brasil

b Universidade Federal do Vale do São Francisco, Juazeiro, BA, Brasil

Endereço para correspondência

RESUMO

Este estudo objetivou apreender os conteúdos das representações sociais de mulheres sobre violência obstétrica e compreender a relação das representações sociais com as situações de violência vivenciadas no processo parturitivo. Trata-se de um estudo de caráter exploratório, de natureza qualitativa fundamentado na abordagem processual da Teoria das Representações Sociais. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas por chamada de vídeo com 30 mulheres que tiveram parto normal entre os anos de 2017 e 2021. Os dados foram processados no software IRaMuTeQ, utilizou-se para tratamento dos dados a Classificação Hierárquica Descendente. A análise lexical resultou na identificação de dois eixos temáticos que originaram seis classes. O eixo A apresentou a dimensão conceitual e afetiva das representações das mulheres sobre a violência obstétrica e o eixo B abordou as vivências da gestação ao nascimento do bebê que subsidiaram a construção das representações das mulheres sobre violência obstétrica. As mulheres representaram a violência obstétrica como ação de cerceamento de sua autonomia, condutas desnecessárias e violência psicológica. Apontaram a importância de ser bem informada no pré-natal e de serem preparadas adequadamente para o processo parturitivo. Propõe-se que caminhos para uma melhor assistência materna e neonatal sejam tomados com ações educativas no pré-natal e qualificação da assistência obstétrica.

Palavras-chave: violência obstétrica, autonomia, violência contra a mulher, violência institucional, pré-natal.

ABSTRACT

This study aimed to apprehend the contents of women's social representations about obstetric violence and to understand the relationship of social representations with situations of violence experienced in the birth process. This is an exploratory study of a qualitative nature based on the procedural approach of the Theory of Social Representations. Semi-structured interviews were conducted by video call with 30 women who had vaginal delivery between 2017 and 2021. Data were processed in the IRaMuTeQ software, using the Descending Hierarchical Classification for data treatment. The lexical analysis resulted in the identification of two thematic axes that originated six classes. Axis A presented the conceptual and affective dimension of women's representations about obstetric violence and Axis B addressed the experiences from pregnancy to the birth that supported the construction of women's representations about obstetric violence. Women represented obstetric violence as an action to curtail their autonomy, unnecessary behavior and psychological violence. They pointed out the importance of being well informed during prenatal care and of being adequately prepared for the birth process. It is proposed that paths for better maternal and neonatal care be taken with educational actions in prenatal care and qualification of obstetric care.

Keywords: obstetric violence, autonomy, violence against women, institutional violence, prenatal.

RESUMEN

Este estudio tuvo como objetivo aprehender los contenidos de las representaciones sociales de las mujeres sobre la violencia obstétrica y comprender la relación entre las representaciones sociales y las situaciones de violencia vividas en el proceso del parto. Se trata de un estudio cualitativo, exploratorio, basado en la Teoría de las Representaciones Sociales. Se realizaron entrevistas vía videollamada a 30 mujeres que tuvieron parto normal entre 2017 y 2021. Los datos fueron procesados en el software IRaMuTeQ, utilizando la Clasificación Jerárquica Descendente. El análisis léxico resultó en la identificación del eje A que presentó la dimensión conceptual y afectiva de las representaciones de las mujeres sobre la violencia obstétrica y el eje B abordó las experiencias desde el embarazo hasta el nacimiento del bebé que subsidiaron la construcción de las representaciones de las mujeres sobre la violencia obstétrica. Las mujeres representaron la violencia obstétrica como una acción para restringir su autonomía, conductas innecesarias y violencia psicológica. Señalaron la importancia de estar bien informada en prenatal y estar preparada para el proceso del parto. Se propone que los caminos para una mejor atención materna y neonatal sean recorridos con acciones educativas en el prenatal y calificación de la atención obstétrica.

Palabras clave: violencia obstétrica, autonomía, violencia contra la mujer, violencia institucional, atención prenatal.

A violência pode ser compreendida como uma assimetria existente em relações opressivas ou de dominação. Também é vista como uma ação que destitui do indivíduo sua condição de sujeito, tratando-o como uma coisa. Assim, há violência quando a pessoa é silenciada ou tem sua autonomia cerceada (Chauí, 1985).

Por conseguinte, a violência cometida por um profissional de saúde na prestação de cuidado a uma mulher, em função da sua condição ou capacidade reprodutiva, que destitui sua autonomia e o poder de decisão sobre o seu corpo é classificada como violência obstétrica (Medeiros, 2021; D'Oliveira et al., 2002).

As situações de violências, muitas vezes, são difíceis de serem identificadas pelas mulheres envolvidas, ainda que aconteçam numa condição clara de discriminação ou apagamento da autonomia. Isso ocorre porque tais condutas são compreendidas e legitimadas como necessárias, ocorrem para o bem da mulher, fato que coopera para a naturalização da violência obstétrica (Aguiar et al., 2013).

Nesse bojo, Chauí (1985) afirma que "a violência perfeita é aquela que obtém a interiorização da vontade e da ação alheias pela vontade e pela ação da parte dominada, de modo a fazer com que a perda da autonomia não seja percebida nem reconhecida" (p. 35), assim, a violência obstétrica é útil para a manutenção da passividade da parturiente e para a medicalização do seu corpo, pois com o medo, a opressão ou a expectativa por um momento marcante que é o nascimento do bebê não há dissenso para as condutas de maus-tratos (Wolff & Waldow, 2008).

Entende-se esse tipo de violência como uma violência de gênero, pois afeta os direitos humanos fundamentais das mulheres durante o pré-natal, parto, pós-parto e abortamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) toda gestante tem direito a uma assistência digna e respeitosa, assim, as intervenções desnecessárias e sem respaldo científico e as ações que vão desde abusos, desrespeito, maus-tratos, negligências, humilhações até agressão verbal e física são caracterizadas como violência obstétrica (OMS, 2014).

Uma pesquisa constatou que as mulheres que vivenciaram situações de violência no processo parturitivo desenvolveram sentimentos de angústia, inferioridade, medo de uma nova gestação, traumas físicos e psicológicos. Tais sentimentos podem reverberar por toda a vida da mulher e impactar negativamente nas relações familiares (Silva et al., 2018).

Nesse contexto, é fundamental compreender as representações sociais das mulheres sobre violência obstétrica, pois segundo Moscovici (2015) as representações abrangem um conjunto de conceitos e explicações pelas quais os indivíduos constroem, determinam e interpretam condutas e prática social. Nessa perspectiva, as representações sociais das participantes apontam caminhos para a compreensão de como elas percebem o momento vivido e como interpretam e partilham tal experiência entre seu grupo social.

Apresenta-se a seguinte questão de pesquisa: quais os conteúdos das representações sociais de mulheres sobre violência obstétrica? Objetivou-se apreender os conteúdos das representações sociais de mulheres sobre violência obstétrica e compreender a relação dessas representações sociais com as situações de violência vivenciadas no processo parturitivo.

Método

Tipo de Estudo

Trata-se de um estudo exploratório e qualitativo, fundamentado na abordagem processual da Teoria das Representações Sociais (TRS), a qual contribui para a compreensão das significações do fenômeno estudado, das interações sociais, dos sentidos construídos pelos sujeitos. Desse modo, essa abordagem compreende as representações sociais como o estudo dos processos por meio dos quais, individual ou coletivamente, os indivíduos significam o mundo (Moscovici, 2015; Jodelet, 2001).

Participantes

A pesquisa contou com a participação de 30 mulheres, selecionadas por conveniência, todas vinculadas às unidades de saúde da atenção básica de um município do interior da Bahia, Brasil.

Os critérios de inclusão foram: ter idade acima de 18 anos, ter realizado o pré-natal na rede pública de saúde e ter tido pelo menos um parto normal na maternidade pública de referência do município entre 2017 e 2021. Os critérios de exclusão incluíram a ausência de condições clínicas adequadas (físicas, mentais ou emocionais) para participar da pesquisa e ter passado por uma cesariana. A exclusividade da via de nascimento vaginal foi justificada pela necessidade de assegurar a homogeneidade do grupo, especialmente em relação à vivência e experiência no parto normal.

Instrumentos e Procedimentos de Coleta de Dados

A entrevista semiestruturada foi o instrumento escolhido para a coleta de dados e foi realizada entre janeiro e junho de 2021. As entrevistas duraram, em média, 40 minutos, foram gravadas para posterior transcrição. A coleta ocorreu através de chamadas de vídeo, via WhatsApp ou pela plataforma Google Meet, conforme a preferência e disponibilidade das participantes.

O contato com as mulheres foi viabilizado pela enfermeira da unidade. A participante preenchia o formulário do Google Forms que continha um questionário sociodemográfico, obstétrico, o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e um contato para agendamento da entrevista. Ressalta-se que as mulheres só participaram da pesquisa após o aceite e assinatura do TCLE.

Análise dos Dados

As entrevistas foram transcritas com supressão dos questionamentos da entrevistadora. O corpus foi constituído pelas 30 entrevistas que foram unificadas e organizadas em arquivo OpenOffice. Para análise lexicográfica utilizou-se o software gratuito IRaMuTeQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), que se ancora no software R e permite diferentes análises estatísticas sobre o corpus textual. Nesse estudo, utilizou-se para tratamento dos dados a Classificação Hierárquica Descendente (CHD).

A CHD é um método que classifica os segmentos de texto em função dos seus vocabulários e promove a associação entre elas formando os Segmentos de Texto (ST). A associação do ST com determinada classe é definida pelo teste de qui-quadrado, quanto mais alto o valor, maior é a associação (Camargo & Justo, 2013).

O IRaMuTeQ ilustra as relações das classes da CDH através de um dendograma, apresentando em forma de matizes a formação das classes de segmentos de texto e a relação entre essas classes. O corpus foi composto de 30 linhas de comando correspondentes às entrevistas, processadas e analisadas pelo software em 43 segundos.

Posteriormente à realização do processamento pelo software, sucedeu-se a etapa de interpretação e análise dos resultados. Os conteúdos das representações sociais das mulheres sobre violência obstétrica foram submetidos a interpretações qualitativas com base na abordagem processual associada à literatura pertinente que versa sobre violência obstétrica.

Aspectos Éticos

Este artigo é um produto da dissertação da autora principal e respeitou todas as questões éticas inerentes às Resoluções 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa para o desenvolvimento de investigação com seres humanos, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o CAAE 26399819.4.0000.0055. O anonimato das participantes foi assegurado a partir da identificação das mulheres com a palavra Participante, seguida dos números de 1 a 30 de acordo com a ordem de realização das entrevistas.

Resultados

Por esse estudo estar fundamentado na TRS, a caracterização das participantes é fundamental, pois permite compreender o grupo estudado e as percepções peculiares de acordo com cada perfil.

Das 30 participantes do estudo, a idade variou entre 18 a 35 anos. Em relação à renda, a maioria (70%) declarou que ganha de 1 a 2 salários mínimos. No que concerne à situação conjugal, 60% afirmou estar numa relação estável. No quesito escolaridade, as respostas foram díspares, sendo mais citado o ensino médio completo, 46%, e o nível superior completo 20%. Referente à cor/etnia autorreferida a maioria se declarou parda, 63%, seguida de preta, 23%, e branca, 13%.

Sobre as informações obstétricas, houve variação de um a quatro partos vaginais, com predomínio de um parto, cerca de 70%, e duas participantes declararam parto normal após cesariana. No tocante ao início do trabalho de parto a maioria afirmou ter sido espontâneo, 73% e a minoria teve a experiência de indução de parto, 23%. Em relação às intervenções no parto, o procedimento mais realizado foi a amniotomia que aconteceu em 36% dos partos, seguido de ocitocina sintética (23%), episiotomia (10%) e manobra de Kristeller (10%).

Quando questionadas se receberam orientações no pré-natal sobre trabalho de parto e parto, cerca de 80% declararam que não foram orientadas. Do mesmo modo, 90% delas não ouviram do profissional pré-natalista informações sobre violência obstétrica. Ademais, informaram que tais conhecimentos foram adquiridos por meio de pesquisas na internet ou de mulheres próximas, e 26% das participantes tiveram auxílio de profissionais particulares, doula ou enfermeira obstetra. Dessa forma, percebe-se que há uma fragilidade na preparação das mulheres para o processo parturitivo, bem como pouca informação sobre violência obstétrica.

O corpus proveniente das entrevistas foi processado pelo IRaMuTeQ e denotou 55.438 ocorrências de palavras, apresentadas em 3.696 formas diferentes, com a frequência média de 35 para cada forma. Por meio da CHD foram analisados 1.258 segmentos de textos (ST), retendo 81,37% do total de textos para construção das classes.

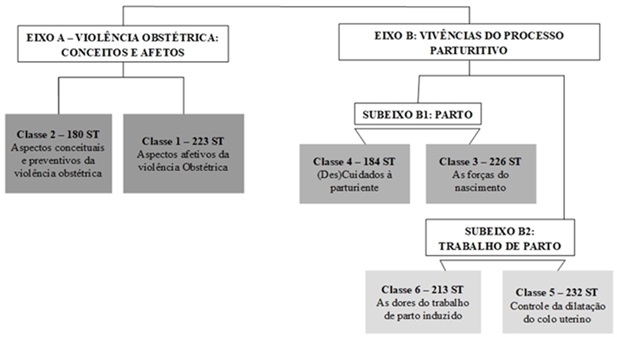

A partir do corpus textual total, o software aglutinou os ST com base na semelhança dos seus conteúdos e as relações estabelecidas entre eles, assim, inicialmente, formaram-se dois eixos temáticos, A e B e se subdividiram em suas respectivas classes, conforme Figura 1.

Figura 1

Dendograma das Representações Sociais de mulheres sobre Violência Obstétrica

Diante disso, denominou-se o Eixo A - Violência Obstétrica: conceitos e afetos e suas classes: 2 - Aspectos conceituais e preventivos da violência obstétrica e 1 - Aspectos afetivos da violência obstétrica, pois apresentaram a dimensão conceitual e afetiva das representações sociais das mulheres sobre a violência obstétrica e trouxeram percepções individuais e coletivas, valores, ideias e crenças das participantes da pesquisa.

Em processo de complementaridade, o Eixo B abordou as vivências da gestação ao nascimento do bebê, tais experiências subsidiaram a construção das representações das mulheres sobre violência obstétrica, desse modo, tal eixo designaram-se Vivências do processo parturitivo formado pelos: Subeixo B1 - Parto com suas classes: 4 - (Des)Cuidados à parturiente e 3 - As forças do nascimento; e, Subeixo B2 - Trabalho de Parto com suas classes: 6 - As dores do trabalho de parto induzido e 5 - Controle da dilatação do colo uterino.

Eixo A - Violência Obstétrica: Conceitos e Afetos

A partir da análise do Eixo A, foi possível inferir que o pensamento social das mulheres está fundado em práticas que abrangem questões relacionadas ao desrespeito, à perda da condição de sujeito e a falta de autonomia em decidir sobre seu próprio corpo.

Aspectos Conceituais e Preventivos da Violência Obstétrica

A classe 2 foi constituída por 180 STs, concentrando 14,31% do corpus. As falas das participantes apontaram os conceitos da violência obstétrica, abordaram formas e como se manifesta na assistência obstétrica. Além disso, assinalaram a importância da informação e do conhecimento de todo o processo de gestar e parir como forma de prevenção e proteção contra essa violência. Os principais elementos que sustentaram a presente classe foram: mulher (x2 = 113,12), tratar (x2 = 109,06), violência obstétrica (x2 = 87,37), forma (x2 = 73,22), entender (x2 = 70,52), profissional (x2 = 66,7), violência (x2 = 65,18), psicológico (x2 = 53,11), estudar (x2 = 46,07), conhecimento (x2 = 42,16), ler (x2 = 41,12), dentre outros.

A representação social que permeia o cotidiano das participantes deste estudo é apresentada como uma atitude que despersonaliza a mulher, a violência obstétrica é vista como uma ação de coisificação, pois a mulher torna-se objeto de ação do outro, sem escolha e sem autonomia. Como podemos observar nas falas das participantes. "Violência obstétrica é não tratar a mulher como uma pessoa que pode decidir sobre seu próprio corpo" (Participante 01, Score: 439,38). "Violência obstétrica é algo que acontece quando não tem a autorização da gestante [...] é quando faz algo sem o consentimento da mulher" (Participante 08, Score: 372,58).

As falas reforçam a compreensão de que a violência obstétrica não se restringe às intervenções físicas. "A violência obstétrica não é só física, ela também é verbal e psicológica" (Participante 07, Score: 403,50). "O tratamento desrespeitoso é pra mim, o início da violência obstétrica [...] uma forma mais grossa de falar" (Participante 05, Score :412,80). "Tratar com ignorância, falar uma coisa que ofende" (Participante 12, Score: 368,37).

Ainda na perspectiva das formas de violência obstétrica, as mulheres compreendem que as intervenções desnecessárias e obsoletas são violências, conforme relatos. "Tem muitos métodos que não se usam mais e alguns profissionais insistem ainda em usar nas mulheres nesse momento, então, eu vejo a violência obstétrica dessa forma" (Participante 25, Score: 389,29). "É tudo aquilo que vai invadir o processo para que ele não ocorra de forma natural, tentar apressar aquele processo, fazer interferências desnecessárias" (Participante 18, Score: 282,88).

Em relação à importância da informação e do autoconhecimento como mecanismo de prevenção da violência obstétrica, algumas participantes apontaram que se dedicaram a estudar o processo parturitivo e as intervenções desnecessárias e ainda compararam suas experiências em partos distintos. "Eu acho que a melhor forma é se informar. Ler mais sobre gestação, ler mais sobre trabalho de parto, e se conhecer, conhecer o seu corpo, se entender como mulher" (Participante 25, Score: 385,01). "No primeiro (parto) ter tido esses tipos de situação, mas como conhecimento que eu não tinha da violência eu entendia como se fosse algo que fosse me ajudar, até esses pontos me incomodam, esse pique (episiotomia) me incomoda. [...] Já no segundo eu passei a ter esse conhecimento né? Que seria uma violência, não houve episiotomia" (Participante 29, Score: 240,27).

As participantes apontaram a escassez da preparação para o parto pelo profissional pré-natalista, reforçaram que as informações foram adquiridas por conta própria, num processo de estudo e pesquisa individual. "Eu estudei bastante e li sobre violência obstétrica, mas no pré-natal, a enfermeira não falou nada sobre violência obstétrica. Eu ouvi falar por pesquisar, mas não por eles" (Participante 10, Score: 330,29). "Foi minha primeira gestação e meu primeiro parto e durante o pré-natal não recebi orientações sobre trabalho de parto, parto e como aconteceria" (Participante 12, Score: 368,37).

Aspectos Afetivos da Violência Obstétrica

A classe 1, apresentou 223 STs, o que significa o envolvimento de 17,73% do material analisado. As palavras que deram corpo a esta classe foram: parto normal (x2 = 115,61), cesariana (x2 = 61,44), contar (x2 = 43,83), escolher (x2 = 37,37), assistir (x2 = 32,67), ouvir (x2 = 30,02), pensar (x2 = 29,66), medo (x2 = 27,03), engravidar (x2 = 26,88), informar (x2 = 22,41), triste (x2 = 18,62), difícil (x2 = 14,89), entre outras.

Nessa classe as mulheres expressaram sentimentos frente às situações de violência obstétrica, tais emoções sustentaram a dimensão afetiva de suas representações sociais sobre o agravo. Elas expressaram o medo de serem desrespeitadas e a tristeza em ver um momento feliz ser transformado numa lembrança triste. "Eu senti muita tristeza pelo fato de não ter sido bem atendida, me senti sem capacidade alguma, vulnerável" (Participante 21, Score: 368,37). "Eu tinha medo de eu não ter o parto normal e forçar. E tinha medo de uma cesariana desnecessária. [...] Eu tinha medo também do parto, que eu ouvia muito do subir em cima da barriga, a gente ouve muito isso, eu tinha medo disso" (Participante 30, Score: 177,48). "Eu fico meio rancorosa, triste [...] o que eu passei é muito difícil [...] fiquei muito triste porque não entendi porque não me explicaram porque aconteceu aquilo" (Participante 20, Score: 121,41).

A violência obstétrica não impactou apenas a experiência no momento do parto, mas repercutiu na vivência do puerpério. "Eu não tive aquele momento de mãe e filho no início, aquela coisa linda de ficar em casa, não, eu só falava assim: meu Deus! Eu tô viva, ele tá vivo! Meu pós-parto foi terrível [...] eu fui sentir mesmo que eu era mãe depois de uns três meses" (Participante 23, Score: 170,78).

EIXO B - Vivências do processo parturitivo

Os conteúdos reunidos nesse eixo direcionaram para as vivências das mulheres durante o processo parturitivo e os significados concebidos a partir dessas vivências. Também desvelaram os sentimentos e as concepções das mulheres diante da assistência recebida no período. Nesse sentido, a representação social sobre a violência obstétrica contemplou as experiências vividas e partilhadas pelo grupo social.

(Des)Cuidados à Parturiente

Com 184 das STs e representando 14,63% do total do corpus textual, a classe 4 apontou as vivências das participantes no processo de parto, principalmente os cuidados, ou a falta deles, recebidos no momento de parir. As principais palavras dessa classe foram: deitado (x2 = 177,39), cama (x2 = 164,04), sentar (x2 = 63,89), levantar (x2 = 71,81), parir (x2 = 55,83), posições (x2 = 41,3), andar (x2 = 40,82), amarrar (x2 = 40,12), perna (x2 = 38,23), agachar (x2 = 29,3), dentre outras.

As falas mostraram que apesar das intervenções, como episiotomia e manobra de Kristeller serem pouco vivenciadas, ainda há uma forte condução para o parto acontecer em posição de litotomia, nesse sentido, a maioria das mulheres afirmou que a posição de parir foi deitada. "Eu pari com as pernas pra cima e dobrando os joelhos, deitada na maca" (Participante 13, Score: 508,46). "Eu pari deitada, só levantou um pouquinho para eu ficar mais erguida, dobrei o joelho e pronto" (Participante 09, Score: 330,14).

Além das experiências referentes às posições do parto, essa classe também destacou como as mulheres descreveram a assistência profissional nesse momento, narrando à percepção da prestação de cuidados e os procedimentos realizados pelos profissionais. "A enfermeira tava um pouco nervosa, um pouco estressada, [...] eu com dor e ela tava reclamando muito do fato de eu ir no banheiro, ela tava falando o tempo inteiro: ah! eu quero que teu filho caia dentro da privada!" (Participante 18, Score:429,35). "O médico veio e falou bem assim: ela tá louca, amarra as pernas dela aí porque eu não vou conseguir fazer o parto dela. Foi no momento que eles amarrarammeus pés, amarraram as minhas mãos [...] eu sabia que naquele momento eu ia parir e agora eu tava amarrada" (Participante 23, Score: 337,93).

As Forças do Nascimento

A classe 3 concentrou 17,97% do corpus, com 226 STs. Em sua constituição foram observadas as seguintes palavras: força (x2 = 103,26), ponto (x2 = 71,05), cortar (x2 = 60,59), nascer (x2 = 50,38), chamar (x2 = 44,75), sair (x2 = 43,54), filho (x2 = 41,7), segurar (x2 = 40,02), tirar (x2 = 39,18), puxar (x2 = 35,49), entre outras. Essa classe apresentou os sentimentos e emoções das mulheres no processo de nascimento dos seus bebês. "Foi a experiência mais linda que eu tive assim, foi rápido, eu não tive, não precisou fazer o corte, só que acabou lacerando [...]. Minha bebê foi nascendo eles colocaram no meu colo [...]. Colocou, a gente ficou um tempinho ali juntinho [...] foi um momento único mesmo" (Participante 30, Score:222,12). "Depois que eu tive ela foi tranquilo, foi mandando eu respirar por causa do cordão, para ir oxigenando ela" (Participante 05, Score: 217,98).

Sob outra perspectiva, essa classe também apresentou algumas intervenções e assistência desrespeitosa que marcaram esse momento tão importante. "Eu comecei a colocar força, só que eu não conseguia, estava cansada [...] estava fraca [...]. Eu não conseguia força. Até o tempo que elas viram que não tinha jeito, chamaram mais enfermeiros, subiu uns três em cima de mim, começou a empurrar minha barriga, puxava a cabeça da minha filha com força [...] mas só estava a cabeça do lado de fora o resto não conseguia sair. Aí enfim, começaram a puxar, puxar, aí minha filha saiu" (Participante 20, Score: 264,70). "Ela (enfermeira) me falou que iria aplicar a anestesia e ia fazer um pequeno corte lateral e aí fez o corte, quando eu fiz a força outra vez ele (médico) falou que teria que colocar um pouco de força para segurar o bebê com o cotovelo, aí ele me perguntou se poderia fazer porque era a única solução para o bebê sair, eu falei que tudo bem, que naquele momento eu queria salvar a vida da minha filha, aí ele fez colocar o cotovelo para segurar ela e ela conseguir sair do canal" (Participante 21, Score: 251,90).

As Dores do Trabalho de Parto Induzido

A classe 6 foi constituída por 213 STs, concentrando 16,93% do corpus. Os principais elementos que sustentaram a presente classe foram: dia (x2 = 98,69), internar (x2 = 65,18), sozinho (x2 = 39,08), sala (x2 = 38,23), comprimido (x2 = 32,92), ficar (x2 = 31,77), avaliação (x2 = 28,51), entrada (x2 = 28,51), enfermaria (x2 = 14,75), alimentação (x2 = 14,75), dentre outros.

Essa classe trouxe a experiência e sentimentos das participantes durante o trabalho de parto induzido. Nesse contexto, as mulheres relataram se sentirem sozinhas e desamparadas.

Eu senti falta de uma companhia, porque eu fiquei sozinha [...]. Fiquei com outras meninas que estavam em trabalho de parto [...] E nós ficamos sozinhas, sem ninguém [...] eu estava sozinha e foi muito ruim, muito ruim [...] o que mais me marcou foi que eu fiquei sozinha (Participante 10, Score: 201,30).

"A gente fica lá sem poder tá dividindo com ninguém, sozinha tantas intervenções, tanta coisa [...] a pessoa tá a mercê" (Participante 16, Score: 149,77).

Além da solidão, as participantes relataram que eram privadas de se alimentar, ou mantidas em dieta branda ou líquida. A justificativa era que poderia ser encaminhada para uma cesariana, então deveria estar com a dieta adequada. "Falou que não era pra eu me alimentar mais, só líquido, porque elas falaram que se houvesse a necessidade de uma cesariana eu não ia precisar esperar mais tempo" (Participante 15, Score: 303,28). "Minha alimentação era branda eu só tomava mingau em quatro dias, quando chegou no dia de parir eu não tinha força" (Participante 23, Score: 237,10).

Há um fluxo de internamento na maternidade, definindo que as parturientes que estão em indução ou até chegarem ao trabalho de parto ativo, fiquem internadas no andar de cima da unidade hospitalar. Desse modo, até poderem ser admitidas no centro de parto normal que fica no andar de baixo, elas compartilham uma enfermaria com outras mulheres e não têm direito ao acompanhante.

Perante essas observações e experiências, as mulheres relataram diferenças do tipo de assistência recebida na enfermaria comparada ao atendimento individualizado que receberam no centro de parto normal. "Eu senti a assistência pra mim mesmo, lá em cima, eu fiquei horrorizada, porque no momento que eu mais estava precisando, sentindo dor e eles não davam informação nenhuma" (Participante 13, Score: 271,60). "Na enfermaria eu fiquei sozinha [...] minha acompanhante ficou comigo no centro de parto normal [...] tudo que ela (enfermeira) tava fazendo ela me explicou como tava acontecendo, tudo [...] foi assim, a experiência mais linda que eu tive" (Participante 30, Score: 134,38).

Controle da Dilatação do Colo Uterino

Por fim, a classe 5 concentrou 18,44% do corpus com 232 STs. O conteúdo dessa classe agrupou-se ao redor das palavras: centímetro (x2 = 195,9), hora (x2 = 111,28), dilatação (x2 = 106,86), descer (x2 = 97,42), maternidade (x2 = 94,48), toque vaginal (x2 = 92,44), centro de parto normal (x2 = 83,02), manhã (x2 = 63,15), dentre outras.

As experiências e impressões das participantes que contribuíram para essa classe apontaram que o período desde a admissão na maternidade até o parto é marcado negativamente por um controle da dilatação do colo uterino, controle esse que é feito por meio do toque vaginal e medido em centímetros, como pode ser percebido nos relatos das participantes.

Era toque por minuto, eu acho que essa foi uma das partes mais torturantes porque a cada momento que fazia um toque era uma dor insuportável, quando as enfermeiras abriam a porta de entrada eu já começava a chorar, desesperada porque era muita dor, muita dor mesmo (Participante 21, Score: 530,45).

Diante do excesso de exame de toque, as mulheres encontraram saída para o enfrentamento, por vezes negando ou se acostumando com o procedimento. "Depois que eu internei eu recusei os exames de toque que eles queriam fazer, eles queriam fazer de duas em duas horas" (Participante 07, Score: 357,84). "Eles fizeram muito toque em mim. Lá em cima eles fizeram bastante [...]. Eles não perguntavam se podia fazer o toque, só falavam comigo que ia fazer o toque pra ver como já estava os centímetros pra poder fazer o parto, aí chegava pedia pra mim botar as pernas pro alto deitada e fazia o toque pra ver" (Participante 13, Score: 342,81).

Discussão

Os conteúdos das representações sociais sobre violência obstétrica para as participantes desse estudo estão direcionados às ações de desrespeito e coisificação da mulher, além disso, procedimentos desnecessários, sem o devido consentimento da mulher também é representado como violência, o que ficou evidenciado nas falas do eixo temático A.

Pesquisas apontaram que muitas parturientes não têm voz e nem oportunidade de expressar vontades e desejos durante o trabalho de parto e parto, isso ocorreu em virtude da desproporção de poder entre a mulher e o profissional de saúde que a coloca no polo passivo da relação de cuidado, limitando a sua autonomia e a liberdade de vivência corporal (Oliveira & Penna, 2017; Pedroso & López, 2017).

Nessa perspectiva, Trajano e Barreto (2021) afirmam que a restrição de liberdade de escolha da mulher durante o parto é uma forma prevalente de violência obstétrica. As autoras acrescentam que essa conduta está enraizada em questões de gênero pois, privam as mulheres do controle sobre seus corpos, subjugando-as à condição de objeto de intervenção profissional. Tal subordinação é alimentada pela perpetuação de uma noção de inferioridade feminina na sociedade.

Segundo a antropóloga Davis-Floyd (2001) essa concepção da mulher como objeto de ação de terceiros, tem seu fundamento no pensamento do corpo feminino como uma máquina que necessita de ajustes e controles, pois é defeituosa na sua essência. Assim, a parturiente é vista como um ser sem autonomia que depende exclusivamente das decisões dos profissionais de saúde. Tal concepção estrutura o modelo tecnocrático de assistência ao parto e a obstetrícia moderna.

Coadunando-se com essa compreensão, estudos evidenciaram que tal modelo percebe o parto como um evento perigoso que deve ser abreviado por meio de intervenções. Desse modo, a prática obstétrica brasileira é fundamentada no controle rígido do tempo e no uso de múltiplas técnicas, têm-se a premissa de quanto mais ações, mais segurança e menos complicações aquele parto terá, dificultando a vivência mais fisiológica do processo parturitivo (Davis-Floyd, 2001; Leal et al., 2014).

Nessa direção, há uma compreensão cultural de que o excesso de intervenções acontece para o bem da mulher e do bebê, muitas vezes, não sendo identificadas como violências obstétricas (D'Oliveira et al., 2002). Segundo Liese et al. (2021) as formas mais comuns de iatrogenias obstétricas são os procedimentos de rotina não baseados em evidências científicas; tais procedimentos são invisíveis, pois são difíceis de serem percebidos e há uma crença comum que tais intervenções tornam o parto mais seguro.

No entanto, observa-se que algumas participantes desse estudo representaram as intervenções desnecessárias e obsoletas como violência obstétrica, demonstrando a dinamicidade existente na formação de uma representação. Assim, evidencia-se que a formação de uma representação social acontece na interação, na relação e na troca de pensamentos e experiências entre indivíduos de um determinado grupo sobre o objeto a ser representado (Moscovici, 2015).

Os achados da presente pesquisa também desvelaram que há uma necessidade de preparo educativo das mulheres para a condução do seu parto com autonomia, pois há pouca ou nenhuma orientação durante o pré-natal. Tal questão foi discutida por Leal et al. (2014) que endossaram esse pensamento, afirmando que as mulheres não são informadas adequadamente no pré-natal o que a expõem a experiências insatisfatórias no parto.

Corroborando com esse pensamento, estudos mostraram que as gestantes têm pouco conhecimento sobre intervenções desnecessárias, consequentemente desconhecem as múltiplas formas de violência obstétrica deixando-as mais vulneráveis a esse tipo de agressão (Nascimento et al., 2019; Rodrigues et al., 2017).

Destarte, esse processo educativo poderia contribuir para a redução do medo relatado pelas participantes desse estudo, pois elas teriam informações e subsídios para se defenderem diante de uma ação desrespeitosa. Essa inferência ficou confirmada nos relatos das participantes que viveram experiências distintas de partos decorrentes das informações obtidas num segundo pré-natal.

Nessa perspectiva, Jovchelovitch (2008) afirmou que as representações sociais atuam no futuro, momento em que os indivíduos conseguem remodelar seus conhecimentos do passado com a finalidade de construir mudanças vindouras. Assim, compreende-se que apesar de a maioria das mulheres terem pouco conhecimento sobre a violência obstétrica, algumas construíram e ressignificaram esses conceitos, adicionando novos componentes ao pensamento social sobre o fenômeno que irá direcionar suas práticas e condutas.

Segundo Moscovici (2015), as representações sociais têm duas faces importantes, a normativa, que estabelece os objetos na realidade social e a prescritiva, que orienta como o indivíduo deve agir diante de determinado fenômeno. Assim, os relatos do eixo B descreveram como as participantes sentiram e agiram diante das práticas assistenciais recebidas no trabalho de parto e parto, diante disso elas trouxeram a sua percepção e o saber do senso comum que estruturam as representações sociais.

No campo da dimensão afetiva da representação social sobre violência obstétrica, o medo e a tristeza emergiram como uma vivência marcante. Um estudo sobre representações sociais apontou que o sentimento mais influente na decisão das mulheres pela via de nascimento dos seus filhos é o medo. As autoras afirmaram que as experiências anteriores de parto e as histórias de familiares e amigas atuaram fortemente na escolha da mulher, se negativas, exacerbaram os medos já existentes (Pereira et al., 2011). Tais conclusões também são endossadas por Feitosa et al. (2017) e Santana et al. (2020).

Nessas situações, percebe-se que o medo surge antes da experiência vivida, este sentimento pode determinar como a mulher experimentará o processo de parturição. Por outro lado, a tristeza se apresenta como um afeto negativo após uma experiência traumática. Corroborando com essa conclusão, estudos ressaltaram que a violência obstétrica está associada ao surgimento da depressão pós-parto e do transtorno de estresse pós-traumático pós-parto, sendo que a violência verbal apresenta maior probabilidade de provocar o desenvolvimento desses transtornos, comprometendo a qualidade de vida da mulher e os cuidados ao recém-nascido (Leite et al., 2020; Martinez-Vázquez et al., 2021).

Analisando as vivências de violência obstétrica, Oliveira et al. (2019) afirmaram que muitas mulheres experimentam a falta de autonomia e de respeito no parto, transformando a experiência parturitiva em momentos de tristeza e sofrimento. Diante disso, o vínculo entre a mãe e o concepto pode ser afetado, trazendo repercussões durante toda a vida.

Essa falta de autonomia também fica evidente na maior incidência de parto em litotomia. Segundo Niy et al. (2019), frequentemente, os profissionais posicionam as mulheres para o parto, colocando-as em decúbito dorsal. A liberdade de movimentação parece acontecer mais no trabalho de parto, sendo que no parto as mulheres são direcionadas para o leito.

É importante destacar que 70% das participantes vivenciaram seu primeiro parto e a maioria sofreu pelo menos um tipo de intervenção desnecessária, esse dado vai ao encontro da Pesquisa Nascer no Brasil, a qual apontou que, em comparação às multíparas, as primíparas são internadas precocemente e ficam mais expostas aos protocolos da maternidade. Evidenciou também que em decorrência dessas mulheres passarem mais tempo no hospital, paradoxalmente, elas são submetidas com maior frequência tanto às boas práticas quanto a intervenções excessivas (Leal et al., 2014).

Segundo estudo de Pedroso e López (2017), as parturientes que são internadas precocemente sofrem mais interferências no processo de parir comparadas as mulheres que chegam à maternidade na fase ativa do trabalho de parto. Ademais, a mulher pode ter elevação dos níveis de estresse por passar longas horas no ambiente hospitalar, o que a torna mais sensível à dor, provocando uma imagem negativa do parto normal.

Essa imagem negativa e sofrida em relação à vivência do parto se exacerba quando há atitude de insensibilidade do profissional em relação à mulher. De acordo um estudo de representações sociais de mulheres sobre trabalho de parto e parto, essa postura profissional se configura como um não-cuidado à parturiente, pois há pouca ou nenhuma preocupação com sua privacidade e individualidade (Wolff & Waldow, 2008).

Isso fica evidente no presente estudo, nas experiências constrangedoras vivenciadas pelas mulheres nos repetidos exames de toque sem consentimento e com exposição a vários profissionais, demonstrando uma desvalorização da mulher como pessoa. Nessa direção, Palma e Donelli (2017) afirmaram que toques vaginais repetidos e agressivos podem se configurar como violência obstétrica, pois potencializam a percepção de dor na mulher, além de colocá-la num lugar vulnerável e submisso.

Tal vulnerabilidade ainda fica mais intensificada quando a parturiente não tem garantido seu direito ao acompanhante. Sentimentos de carência e solidão foram relatados por mulheres que viveram o processo parturitivo sem um acompanhante de sua escolha, pois ter alguém de seu convívio transmite segurança e proteção diante de condutas inadequadas, além de ser um suporte físico e emocional que repercute positivamente no desfecho do nascimento (Palinski et al., 2012; Rodrigues et al., 2017).

Outra conduta que macula e impacta o processo parturitivo é a restrição alimentar. A parturiente precisa de um bom aporte calórico para atender a demanda energética necessária para parir seu concepto, assim, mantê-la em jejum compromete seu bem estar físico e emocional. Vale destacar que, o risco de aspiração do alimento ingerido ocorre nas cirurgias com anestesia geral, e, na maioria dos casos, as cirurgias cesarianas acontecem com anestesia regional, fato que não justifica manter a mulher em jejum durante o trabalho de parto (Rodrigues et al., 2017).

O conhecimento da representação social de um grupo referente a um conteúdo permite uma compreensão da realidade vivida por aquelas pessoas, bem como uma aproximação com estabelecimento de vínculos e confiança (Moscovici, 2015). Assim, apreender os conteúdos das representações sociais de mulheres sobre a violência obstétrica permitiu uma imersão na realidade vivida pelas participantes, compreendendo seus dilemas, angústias e necessidades de construção de caminhos possíveis para melhorar as experiências de mulheres e famílias no processo parturitivo.

Por fim, ressalta-se como limitação desse estudo o fato de que os dados representaram uma amostra limitada de um grupo social de mulheres e restritos às mulheres que tiveram parto normal, embora os achados estejam em concordância com as produções científicas da área.

Considerações Finais

Este estudo apontou que as mulheres trazem no seu pensamento social que a violência obstétrica é uma ação que retira da parturiente sua condição de sujeito, sua possibilidade de escolher e decidir sobre seu corpo. Elas compreendem que tal violência não se restringe aos procedimentos e agressões físicas, sobretudo destacaram o impacto negativo da violência psicológica.

No campo dos cuidados obstétricos, as participantes trouxeram em suas representações que intervenções desnecessárias cometidas pelos profissionais de saúde com a finalidade de apressar ou alterar o fluxo fisiológico do nascimento são formas de violência obstétrica. Por conseguinte, as situações de desrespeito no processo parturitivo se relacionam com as representações das mulheres sobre violência obstétrica.

Nesse contexto, as mulheres desvelaram a escassez de informações recebidas no pré-natal e que esse déficit contribui para o aumento da vulnerabilidade e redução da autonomia sobre seu processo parturitivo, destacando que a informação e o autoconhecimento podem prevenir a violência obstétrica.

Tais resultados apontam caminhos possíveis para a implementação de uma melhor assistência materna e neonatal, por meio da priorização de atividades educativas desde o pré-natal, visando à autonomia e o protagonismo da gestante e família, somado à capacitação obstétrica para que os profissionais da assistência fundamentem suas práticas em evidências científicas.

Referências

Aguiar, J. M., D'Oliveira, A. F. P. L, & Schraiber, L. B. (2013). Violência institucional, autoridade médica e poder nas maternidades sob a ótica dos profissionais de saúde. Cadernos de Saúde Pública, 29(11), 2287-2296. https://doi.org/10.1590/0102-311x00074912

Camargo, B. V., & Justo A. M. (2013). IRAMUTEQ: um software gratuito para análise de dados textuais. Temas em psicologia, 21(2), 513-518. http://dx.doi.org/10.9788/TP2013.2-16

Chauí, M. (1985). Participando do debate sobre mulher e violência. In: R. Cardoso, M. Chauí, & M. C. Paoli (orgs.). Perspectivas Antropológicas da Mulher 4. Sobre Mulher e violência, pp. 25-62.

Davis‐Floyd, R. (2001). The technocratic, humanistic, and holistic paradigms of childbirth. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 75, S1, S5-S23. https://doi.org/10.1016/S0020-7292(01)00510-0

D'Oliveira, A. F. P. L, Diniz, S. G., & Schraiber, L. B (2002). Violence against women in health-care institutions: an emerging problem. The Lancet, 359(9318), 1681-1685. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)08592-6

Feitosa, R. M. M., Pereira, R. D., Souza, T. J. C. P., Freitas, R. J. M., Cabral, S. A. R., & Souza, L. F. F. (2017). Fatores que influenciam a escolha do tipo de parto na percepção das puérperas. Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online, 9(3), 717-726. https://doi.org/10.9789/2175-5361.2017.v9i3.717-726

Jodelet, D. (Org.) (2001). As representações sociais. Eduerj.

Jovchelovitch, S. (2008). Os contextos: representações, comunidade e cultura. Vozes.

Leal, M. C., Pereira, A. P. E., Domingues, R. M. S. M., Filha, M. M. T., Dias, M. A. B., Nakamura-Pereira, M., Bastos, M. H., & Gama, S. G. N. (2014). Intervenções obstétricas durante o trabalho de parto e parto em mulheres brasileiras de risco habitual. Cadernos de Saúde Pública, 30, suppl 1, S17-S32. https://doi.org/10.1590/0102-311X00151513

Leite, T. H., Pereira, A. P. E., Leal, M. C., & Silva, A. A. M (2020). Disrespect and abuse towards women during childbirth and postpartum depression: findings from Birth in Brazil Study. Journal of Affective Disorders, (273), 391-401. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.04.052

Liese, K. L., Davis-Floyd, R., Stewart, K., & Cheyney, M. (2021). Obstetric iatrogenesis in the United States: the spectrum of unintentional harm, disrespect, violence, and abuse. Anthropology & Medicine, 28(2), 188-204. https://doi.org/10.1080/13648470.2021.1938510

Martinez-Vázquez, S., Rodrígues-Almagro, R., Hernández-Martínez, A., Martínez-Galiano, J. M. (2021). Factors associated with Postpartum Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) following obstetric violence: a cross-sectional study. J. Pers. Med, 11(5), 338. https://doi.org/10.3390/jpm11050338

Medeiros, C. (2021). Meu corpo, regras do Estado: a violência obstétrica como controle de corpos no Brasil. UICLAP.

Moscovici, S. (2015). Representações sociais: investigações em psicologia social (11ª ed). Vozes.

Nascimento, S. L., Pires, V. M. M. M., Santos, N. A., Machado, J. C., Meira, L. S., & Rodrigues, V. P. (2019). Conhecimentos e experiências de violência obstétrica em mulheres que vivenciaram a experiência do parto. Enfermería Actual de Costa Rica, (37), 66-79. http://dx.doi.org/10.15517/revenf.v0ino.37.35264

Niy, D. Y., Oliveira, V. C., Oliveira, L. R., Alonso, B. D., & Diniz, C. S. G. (2019). Como superar a cultura da imobilização física das parturientes? Resultados parciais de estudo de intervenção em São Paulo, SP, Brasil. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, 23, e180074. https://doi.org/10.1590/Interface.180074

Oliveira, M. S. S., Rocha, V. S. C., Arrais, T. M. S. N., Alves, S. M., Marques, A. A., Oliveira, D. R., & Santana, M. D. R. (2019). Vivências de violência obstétrica experimentadas por parturientes. ABCS Health Sciences, 44(2). https://doi.org/10.7322/abcshs.v44i2.1188

Oliveira, V. J., & Penna, C. M. M. (2017). O discurso da violência obstétrica na voz das mulheres e dos profissionais de saúde. Texto contexto - enfermagem, 26(2), e06500015. https://doi.org/10.1590/0104-07072017006500015

Palinski, J. R., Souza, S. R. R. K., Gualda, D. M. R., Silveira, J. T. P. & Salim, N. R. (2012). Percepção da mulher sobre o processo de nascimento acompanhado: estudo descritivo. Online Brazilian Journal of Nursing, 11(2), 274-288. https://doi.org/10.5935/1676-4285.20120026

Palma, C. C., & Donelli, T. M. S. (2017). Violência obstétrica em mulheres brasileiras. Psico, 48(3), 216-230. https://doi.org/10.15448/1980-8623.2017.3.25161

Pedroso, C. N. L. S. & López, L. C. (2017). À margem da humanização? Experiências de parto de usuárias de uma maternidade pública de Porto Alegre-RS. Physis: Revista de Saúde Coletiva, 27(4), 1163-1184. https://doi.org/10.1590/S0103-73312017000400016

Pereira, R. R., Franco, S. C., & Baldin, N. (2011). Representações sociais e decisões das gestantes sobre a parturição: protagonismo das mulheres. Saúde Soc. São Paulo, 20(3), 579-589. https://doi.org/10.1590/S0104-12902011000300005

Rodrigues, D. P., Alves, V. H., Penna, L. H. G., Pereira, A. V., Branco, M. B. L. R., & Souza, R. M. P. (2017). O descumprimento da lei do acompanhante como agravo à saúde obstétrica. Texto Contexto - Enfermagem, 26(3), e5570015. https://doi.org/10.1590/0104-07072017005570015

Rodrigues, F. A. C., Lira, S. V. G., Magalhães, P. H., Freitas, A. L. V., Miltros, V. M. S., & Almeida, P. C. (2017). Violência obstétrica no processo de parturição em maternidades vinculadas à Rede Cegonha. Reprodução & climatério, 32(2), 78-84. https://doi.org/10.1016/j.recli.2016.12.001

Santana, C. S., Oliveira, A. M. N., Medeiros, S. P., Cardoso, V. M., Silva, M. R. S. & Cezar-Vaz, M. R. (2020). Expectations and feelings of pregnant women about child and child work. Research, Society and Development, 9 (9), e375997076. https://doi.org/10.33448/rsd-v9i9.7076

Silva, F. M., Silva, M. L., Araújo, F. N. F. (2018). Sentimentos causados pela violência obstétrica em mulheres de município do Nordeste brasileiro. Revista Prevenção de Infecção e Saúde, 3(4), 25-34. https://doi.org/10.26694/repis.v3i4.6924

Trajano, A. R., Barreto, E. A. (2021). Violência obstétrica na visão de profissionais de saúde: a questão de gênero como definidora da assistência ao parto. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, 25, e200689. https://doi.org/10.1590/interface.200689

WHO - World Health Organization (2014). The prevention and elimination of disrespect and abuse during facility-based childbirth: WHO statement. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/W?sequence=1

Wolff, L. R., Waldow, V. R. (2008). Violência consentida: mulheres em trabalho de parto e parto. Saúde Soc. São Paulo, 17(3), 138-151. https://doi.org/10.1590/S0104-12902008000300014

Endereço para correspondência

Elba Miranda Nascimento - elbamiranda@gmail.com

Recebido em: 22/03/2023

Aceito em: 26/06/2024

Este artigo da revista Estudos e Pesquisas em Psicologia é licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição-Não Comercial 3.0 Não Adaptada.