, Víthor Rosa Franco a

, Víthor Rosa Franco a

Estudos e Pesquisas em Psicologia

2024, Vol. 24. e67278, doi:10.12957/epp.2024.67278

ISSN 1808-4281 (online version)

PSICOLOGIA CLÍNICA E PSICANÁLISE

Uma Análise Teórica da Depressão sob a Visão dos Modelos Psicométricos Hegemônicos

A Theoretical Analysis of Depression from the Perspective of Hegemonic Psychometric Models

Un Análisis Teórico de la Depresión desde la Perspectiva de los Modelos Psicométricos Hegemónicos

Makilim Nunes Baptista a , Víthor Rosa Franco a

, Víthor Rosa Franco a

a Universidade São Francisco (USF), Campinas, SP, Brasil

Endereço para correspondência

RESUMO

Depressão se refere a diferentes tipologias do transtorno, apresentando centenas de perfis sintomatológicos distintos. Esses diferentes perfis compõem o que se conhece como “heterogeneidade sintomatológica” da depressão. Além disso, modelos psicométricos de como os paradigmas do Transtorno Depressivo Maior são concebidos podem influenciar nos princípios etiológicos do fenômeno. Esses modelos podem estar diretamente relacionados à fundamentação dos procedimentos clínicos de tratamento. Este artigo tem como objetivo apresentar uma análise teórica reflexiva sobre as várias facetas do fenômeno depressão do ponto de vista de sua heterogeneidade, avaliação, diagnóstico e intervenção, expondo os seus principais modelos psicométricos: formativo, reflexivo e redes. O modelo formativo é aquele que assume que a depressão não é a causa dos sintomas, mas sim a co-ocorrência destes. O modelo reflexivo assume que há um processo interno que pode ser chamado de depressão e que leva à sintomatologia do transtorno. O modelo de redes propõe que o que se chama de depressão emerge a partir de relações mútuas e dinâmicas entre sintomas. Por fim, neste artigo se aborda também a relação das visões paradigmáticas e sua relação com aspectos clínicos da prática do psicólogo.

Palavras-chave: transtornos de humor, avaliação psicológica, psicometria, paradigmas.

ABSTRACT

Depression refers to different typologies of the disorder, presenting several different symptom profiles. These different profiles make up what is known as the “symptom heterogeneity” of depression. In addition, psychometric models on the paradigms of how Major Depressive Disorder is conceived can influence the etiological principles of the phenomenon, as well as being directly related to the basis of procedures for clinical treatment. This article aims to present a reflective theoretical analysis of the various facets of the depression phenomenon from the point of view of its heterogeneity, assessment, diagnosis, and intervention, exposing its main psychometric models: formative, reflexive and networks. The formative model is the one that assumes that depression is not the cause of symptoms, but simply their co-occurrence. The reflective model assumes that there is an internal process that can be called depression that leads to the symptomatology of the disorder. The network model proposes that what is called depression is an emergent property of mutualistic and dynamic relationships between symptoms. Finally, this article also addresses the relationship between paradigmatic views and their relationship with the clinical aspects of the psychologist's practice.

Keywords: mood disorders, psychological assessment, psychometrics, paradigms.

RESUMEN

Depresión se refiere a diferentes tipologías del trastorno, presentando varios perfiles de síntomas diferentes. Estos diferentes perfiles conforman lo que se conoce como la “heterogeneidad sintomática” de la depresión. Además, los modelos psicométricos sobre los paradigmas de cómo se concibe el Trastorno Depresivo Mayor pueden influir en los principios etiológicos del fenómeno, además de estar directamente relacionados con la base de los procedimientos para el tratamiento clínico. Este artículo tiene como objetivo presentar un análisis teórico reflexiva de las diversas facetas del fenómeno de la depresión desde el punto de vista de su heterogeneidad, evaluación, diagnóstico y intervención, exponiendo sus principales modelos psicométricos: formativo, reflexivo y redes. El modelo formativo es el que asume que la depresión no es la causa de los síntomas, sino simplemente su concurrencia. El modelo reflexivo asume que existe un proceso interno que puede denominarse depresión que conduce a la sintomatología del trastorno. El modelo de red propone que lo que se denomina depresión es una propiedad emergente de las relaciones mutualistas y dinámicas entre los síntomas. Finalmente, este artículo también aborda la relación entre las visiones paradigmáticas y su relación con los aspectos clínicos de la práctica del psicólogo.

Palabras clave: trastornos del estado de ánimo, evaluación psicológica, psicometría, paradigmas.

A nosologia é um campo de estudo nas ciências médicas centrado no desenvolvimento de classificações de doenças e outras condições de saúde, como lesões, transtornos, síndromes e traumas físicos (Heckers & Kendler, 2020). De forma geral, as condições de saúde podem ser classificadas de acordo com suas causas, patogênese (ou seja, o mecanismo pelo qual a doença progride) ou pelos seus sinais e sintomas. A classificação por sintomas é utilizada principalmente quando as causas e a patogênese da condição de saúde não são claramente compreendidas ou difíceis de se mensurar/acompanhar clinicamente (Jablensky, 2016). Esta forma de classificação similarmente é uma prática comum no contexto das psicopatologias, como presente no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (APA, 2014). Tal manual estabelece quais critérios diagnósticos são os indicativos mais válidos da presença de algum transtorno específico.

A classificação dos transtornos tem ao menos duas importantes consequências relacionadas aos critérios diagnósticos que se estabelece. Primeiro, tem como objetivo a correta identificação da presença do transtorno ou doença. Segundo, auxilia nas possíveis alternativas clínicas de tratamento. Dessa forma, é importante salientar como os procedimentos analíticos impactam na interpretação teórica das relações entre os sintomas de um determinado transtorno e a melhor intervenção/tratamento quando um determinado transtorno ou conjunto de sintoma é identificado.

No estudo dos transtornos psicológicos, os procedimentos analíticos derivam, em boa parte, da área da psicometria. Existem três principais tipos de modelos analíticos da psicometria usados no estudo das psicopatologias: formativos (Bollen & Diamantopoulos, 2017); reflexivos (Markus & Borsboom, 2013), e de redes (Epskamp et al., 2017). Apesar das análises estatísticas serem, geralmente, interpretadas como ateóricas, cada um desses modelos psicométricos carrega em si diferentes pressupostos teóricos que, ao menos a princípio, deveriam impactar na prática clínica.

Um outro aspecto importante relacionado à nosologia dos transtornos psicológicos é a heterogeneidade de características apresentadas por indivíduos que, supostamente, têm o mesmo transtorno (Kendler et al., 2011). Um dos exemplos mais eminentes nesse contexto é o Transtorno Depressivo Maior - TDM (Goldberg, 2011). Pesquisas sobre o transtorno, e a própria prática clínica, vêm demonstrando que a crença no fenômeno “depressão” como uma entidade homogênea provavelmente não é empiricamente válida (Fried, 2015). Esse resultado é observado mesmo se levando em conta a existência de testes e escalas que supostamente mensuram a depressão e dos critérios considerados objetivos de diagnóstico da depressão (como os do DSM-5-TR). É importante salientar que esta crença na homogeneidade da depressão pode ser consequência dos modelos psicométricos (como a análise fatorial) utilizados para estudar e mensurar o transtorno no passado.

A partir desse contexto, o objetivo desta pesquisa é apresentar uma análise teórica reflexiva sobre as várias facetas do fenômeno depressão do ponto de vista de sua heterogeneidade, avaliação, diagnóstico e intervenção, expondo os seus principais modelos psicométricos: formativo, reflexivo e redes. O artigo é estruturado da seguinte forma: primeiro, são apresentados os principais critérios diagnósticos e perfis sintomatológicos atualmente utilizados para se identificar a presença do TDM. Em seguida, são discutidos alguns dos desafios conceituais em relação à mensuração da depressão (derivados dos modelos psicométricos) e como cada perspectiva permite inferir diferentes consequências clínicas. Por fim, fechamos o artigo com uma discussão geral voltada a questões da prática direcionadas a pesquisadores em psicologia e psicólogos clínicos.

Depressões: Prevalência, Diagnóstico e Perfis Sintomatológicos

Os transtornos depressivos constituem psicopatologias altamente prevalentes, complexas e problemas de saúde pública. Apesar dos transtornos ansiosos geralmente representarem diagnósticos também muito prevalentes, os quadros depressivos são mais severos e causam maiores taxas de incapacitação profissional/social (Steel et al., 2014). Aspectos psicológicos, biológicos e sociais são fundamentais na explicação etiológica e, consequentemente refletem nas intervenções. No entanto, com todo o arcabouço de pesquisas científicas, os ensaios clínicos randomizados de tratamentos medicamentosos e as metanálises derivadas destas intervenções não vêm demonstrando, muitas vezes, a eficácia esperada, muito provavelmente pela heterogeneidade que representa o fenômeno da depressão (Lichtenberg, & Belmaker, 2010).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (World Health Organization [WHO], 2017), 4,3% de toda a população mundial sofre de depressão, chegando a mais de 320 milhões de pessoas, e vem crescendo principalmente entre países de baixa renda. A prevalência de depressão durante a vida é de 16,2%, podendo atingir 35 milhões de pessoas só nos Estados Unidos, em 2016 chegou a 6,6%, com duração média de 16 semanas (ou quatro meses). Poucas pessoas são diagnosticadas corretamente nos serviços primários de saúde, além do que somente 21,7% recebe tratamento adequado e somente 55% possuem apenas um diagnóstico, já que comorbidades são comuns nos transtornos psiquiátricos (WHO, 2017).

No Brasil, mais de 11 milhões de pessoas sofrem com depressão, representando 5,8% da população, a maior taxa se comparada a países vizinhos. Em 2013, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou uma pesquisa com amostra representativa de todas as regiões do Brasil, indicando que 7,6% dos adultos entrevistados relataram ter tido diagnóstico de depressão por um profissional de saúde mental, representando 11,2 milhões de pessoas, com maior prevalência em mulheres (10,9% para mulheres, em comparação a 3,9% em homens), na área urbana e nas regiões sul e sudeste. Da amostra geral, 16,4% relatou estar em acompanhamento psicoterápico e 46,4% relatou buscar assistência médica nos últimos 12 anos (IBGE, 2013).

Independentemente de baixos níveis de detecção e tratamento da depressão, o diagnóstico em psiquiatria vem sendo proposto há mais de 150 anos e, apesar das mudanças ocorridas desde os primeiros manuais psiquiátricos, os critérios de inclusão para depressão basicamente permaneceram imutáveis já há mais de 40 anos (Kendler et al., 2011). Além disso, os critérios para depressão foram desenvolvidos inicialmente mais na experiência clínica do que em estudos empíricos. Atualmente, o DSM-5 define que uma pessoa pode ter o diagnóstico de TDM quando são apresentados cinco ou mais sintomas dos nove principais, o que se define como um critério politético, ou seja, quando o paciente precisa satisfazer alguns, mas não todos os sintomas (Van Loo et al., 2012). Entre esses sintomas, indica-se como necessários ao menos a presença de humor deprimido ou a perda de interesse ou prazer (anedonia), em um prazo mínimo de duas semanas.

Os demais sintomas podem ser unidirecionais ou também opostos como perda ou ganho significativo de peso; insônia ou hipersonia; agitação ou retardo psicomotor; fadiga (ou perda de energia); sentimentos de inutilidade (ou culpa excessiva); capacidade diminuída para se concentrar/pensar e, pensamentos recorrentes de morte (APA, 2014). Além disso, como apontam Favarelli et al. (1996), já na década de 1990, os manuais diagnósticos pressupunham que a existência de maior número de sintomas indicaria também maior gravidade. À primeira vista, aos desavisados e o/ou aqueles que estão tendo o primeiro contato com os preceitos de como realizar um diagnóstico de depressão parece ser muito fácil tal tarefa, quando se pensa em apenas nove sintomas, em termos de presença/ausência. No entanto, quando se avalia que vários sintomas são opostos (ex. insônia ou hipersonia), este número de nove apresenta um aumento substancial, passando para 12 possibilidades, isto sem considerar outras condições mais complexas, como por exemplo, a insônia, que pode ser caracterizada por ser inicial, intermediária ou terminal.

Desta forma, dois indivíduos diagnosticados com TDM podem não ter sequer um único sintoma específico em comum (Baptista, 2018). A partir de uma análise combinatória simples, apenas com os nove sintomas principais, há a possibilidade de haver 227 perfis sintomatológicos diferentes (Fried & Nesse, 2014). A questão dos perfis sintomatológicos é complexificada quando é considerada a utilização de escalas na complementação diagnóstica, já que algumas delas apresentam até seis possibilidades de resposta para cada sintoma em formato Likert, além de poderem ter um maior número de sintomas daqueles presentes nos manuais (ex. desesperança), aumentando exponencialmente as possibilidades de heterogeneidade sintomatológica.

A título de exemplo, pense no seguinte cenário: três indivíduos (José, Maria e Júlia) foram diagnosticados com TDM. José apresenta humor deprimido, perda de peso, insônia, agitação psicomotora e fadiga ou perda de energia. Maria, por outro lado, apresenta anedonia, sentimentos de inutilidade, capacidade diminuída de concentração, pensamentos recorrentes de morte e ganho de peso. Por fim, Júlia tem sintomas de humor deprimido, anedonia, pensamentos recorrentes de morte, fadiga ou perda de energia e retardo psicomotor. É possível perceber a heterogeneidade dos sintomas de um TDM nesses três indivíduos hipotéticos. Todos os sintomas relatados são aqueles referenciados pelos critérios diagnósticos do DSM-5. Também se percebe que, além das grandes diferenças entre os sintomas, também há aqueles com mais sintomas considerados somáticos/vegetativos/motores (ex. José) e outro com predominância de sintomas de humor/cognitivos (ex. Maria). Já Júlia apresenta ambos os sintomas principais, além daqueles mais associados a déficits em atividades diárias, como atividades laborais (tristeza, perda de prazer e energia, retardo psicomotor), além do agravante de ideação suicida.

A depressão se constitui como uma das patologias com maior heterogeneidade de constituições sintomatológicas e possibilidades de agrupamento de sintomas (Baptista, 2018). Além disso, a depressão também pode ser desencadeada de diversas formas, desde reações tóxicas de medicamentos específicos até eventos estressantes, mas geralmente o desencadeamento depende de vários fatores psicológicos, sociais e neurobiológicos ocorrendo conjuntamente. Ainda hoje, não foram encontrados marcadores biológicos específicos para toda a complexidade dos transtornos depressivos, também devido à tal heterogeneidade sintomatológica e etiológica (Goldberg, 2011).

Devido à possibilidade de cruzamento dos sintomas, também é muito discutido na literatura a respeito dos tipos de depressão, apesar de não haver um consenso. Sendo assim, os manuais psiquiátricos, como é o caso do DSM-5 (APA, 2014), trazem a possibilidade de diversas codificações e especificadores dos transtornos depressivos, tais como a severidade (leve, moderado, grave) e presença de outras características (com sintomas ansiosos, melancólico, psicótico, padrão sazonal). No entanto, há a possibilidade de denominações diversas como as depressões atípicas ou até relacionadas à diversas características, tais com combinações de sintomas (ex. melancólico, psicótico); início (sazonal, pós-parto, ciclo inicial ou tardio de vida); curso (episódio único, recorrente, crônico), e severidade (leve, moderado, severo).

A existência de subtipos de padrões de sintomas depressivos também pode ser altamente relevante para o desenvolvimento de intervenções específicas e mais eficazes (Fried, 2017a). No entanto, a falta de parâmetros sistematizados de análise e problemas na interpretação dos resultados de classes latentes pode ser um impeditivo de resultados mais consistentes, como apontam Ulbrirch et al (2018). Em uma revisão de artigos sobre classes latentes, os autores detectaram de 4 a 27 indicadores diferentes nas análises. As classes eram divididas desde severidade baseado no número absoluto dos sintomas (ex. leve, moderado e severo), até tipos de depressão (ex. atípica, melancólica).

A título de exemplo, Goldberg (2011) apresenta, a partir de uma revisão teórica da literatura, alguns tipos específicos de conglomerados de sintomas nos transtornos depressivos, como: depressão acompanhada por sintomas somáticos; com ataques de pânico; com traços obsessivos; acompanhada de doenças físicas e de pseudodemências, além de traços ansiosos, obviamente dependendo de diversas vulnerabilidades de cada indivíduos, como fatores estressantes que ocorreram nos ciclos iniciais de desenvolvimento, traços de personalidade e contexto social, dentre outros. Lichtenberg e Belmaker (2010) trazem denominações e características que diferem, em partes das relatadas por Goldberg (2011), para os subtipos de depressão, retratando dez subtipos diferentes. As denominações seriam depressão com ansiedade; aguda; adulta provinda de trauma infantil; reativa à estresse de separação; pós-parto; tardia (em idosos); psicótica; atípica; bipolar e, secundária a uso de substâncias e condições médicas.

Diferentes classes latentes agrupando subtipos de depressão, diferenciando-as por severidade e natureza dos sintomas foram encontradas por Lamers et al. (2010). Os autores avaliaram mais de 800 pessoas diagnosticadas com depressão maior e distimia, encontrando depressão melancólica severa (perda de peso, diminuição de apetite, insônia tardia, falta de responsividade e piora dos sintomas matinais); atípica severa (aumento de apetite e ganho de peso, além de paralisia de chumbo, que é a sensação de ter braços e pernas pesados como o chumbo, causando exaustão) e depressão moderada.

Em duas revisões sistemáticas da literatura, Van Loo et al. (2012) e Harald e Gordon (2012) também encontraram resultados díspares a respeito dos subtipos de depressão. O primeiro estudo relatou artigos que utilizaram análises de classes latentes, incluindo análises fatoriais exploratórias e confirmatórias, totalizando mais de 7.000 pacientes e a utilização de 11diferentes escalas.

Os achados demonstraram que foram encontrados 27 fatores diferentes contendo dois ou mais itens de sintomas depressivos, sugerindo que não houve evidências para confirmar subtipos sintomáticos estáveis de depressão. O segundo estudo se caracterizou por uma meta revisão da literatura, sendo mais abrangente que o primeiro, avaliando 754 revisões de literatura e descrevendo 15 sub tipos de depressão, divididos em: baseados nos sintomas (melancólica, psicótica, atípica e ansiosa); na etiologia (problemas de ajustamento, traumas de infância, reprodutiva e perinatal – mudanças hormonais, orgânica e induzida por drogas); no tempo em que ocorreu (infância/adolescência, final do ciclo vital e sazonal); no gênero (em mulheres) e, por último, no tratamento (resistente). Os autores atentam para o fato destes subtipos nem sempre serem encontrados de maneira isolada e “pura”, ou seja, um mesmo indivíduo pode ter um episódio de depressão melancólico (baseado nos sintomas) no início da vida (baseado no tempo) e disparado por um trauma de infância, como abuso sexual (etiologia), além do que vários sintomas específicos podem ser comuns em subtipos diferentes.

Desta forma, na linha de raciocínio de Lichtenberg e Belmaker (2010), Parker (2005), anteriormente, já havia expressado que seria um “erro”, do ponto de vista de etiologia e intervenção, utilizar o conceito de depressão como única entidade, aludindo que o sistema atual de classificação dos manuais psiquiátricos, por tratarem o fenômeno da depressão como um conceito mais generalista, sem maiores subdivisões (ou subtipos) não proporcionaria avanços modestos nas explicações etiológicas e na eficácia interventiva. De fato, os formatos de como a nosologia é apresentada pelos principais manuais psiquiátricos vem sendo questionada há tempos (Kotov et al. 2017). Mais atualmente, novas propostas vêm sendo apresentadas na literatura relacionadas às classificações categóricas (critérios que definem se o indivíduo tem ou não tem o diagnóstico) versus dimensionais (princípio de que os sintomas são um contínuo entre o normal e o patológico).

Destaca-se que, como há grande heterogeneidade na expressão sintomatológica, severidade e nos subtipos de depressão, observa-se também diversas recomendações de intervenções específicas, tais como princípios ativos medicamentosos diversos (ex. inibidores seletivos de recaptação de serotonina, antagonistas); terapia única e/ou combinada (ex. medicamentosa, psicoterapia, psicossocial, eletroconvulsoterapia); técnicas e teorias psicoterápicas diferentes, tais como treino de redução de estresse, psicoterapia comportamental-cognitiva, dentre outras (Lichtenberg & Belmaker, 2010). Além da heterogeneidade da depressão, a literatura vem apontando paradigmas analíticos/teóricos distintos ao se pensar sobre fenômenos psicológicos, entre eles, a depressão. Tais paradigmas refletem as diferentes formas de se pensar sobre os construtos psicológicos, tais como: causa dos comportamentos (modelos reflexivos); consequência dos comportamentos (modelos formativos) ou como os diferentes tipos de dependência entre os comportamentos/sintomas (modelos de redes).

Paradigmas em Avaliação de Depressão

Os paradigmas em saúde mental, ou seja, as visões pelas quais os fenômenos psiquiátricos/psicológicos são compreendidos, relacionados à depressão vêm sofrendo modificações importantes no decorrer das últimas décadas. Apesar dos manuais psiquiátricos serem passíveis de diversas críticas e algumas delas estarem relacionadas à própria concepção de validade do diagnóstico, é inegável o seu valor no sentido da comunidade científica se esforçar no estabelecimento de critérios claros e definidos a respeito dos diagnósticos, da facilidade em desenvolver estudos que utilizam critérios similares na busca da ampliação do conhecimento, bem como da preocupação em haver uma linguagem universal entre os profissionais de saúde em todo o mundo (Borsboom, 2008).

Tradicionalmente, na medicina, a decisão clínica diagnóstica é fundamentalmente dicotômica: é dito que uma pessoa tem ou não uma determinada doença. Para muitas patologias esse procedimento faz sentido, dado que uma causa específica, como um vírus, bactéria, mutação genética, ou outros, pode ser identificada. No entanto, para muitas psicopatologias, a depressão inclusive, a lógica dicotômica pode ser útil, mas pouco discriminativa, devido à falta de homogeneidade dos sintomas e de causas claramente identificáveis (Jablensky, 2016). Por exemplo, Fried (2017b) identificou que entre sete das escalas mais comumente utilizadas para se medir depressão, o nível de sobreposição de conteúdo é relativamente baixo (menos de 40%). Isso significa que, entre os 52 sintomas mensurados nestes instrumentos, menos de 40% estão presentes na maioria dos instrumentos.

Pela perspectiva psicométrica, por outro lado, a maioria dos construtos psicológicos, e também dos métodos analíticos utilizados, assumem que os construtos mensurados são variáveis contínuas, destoando da tradicional dicotomização vista na área médica de “presença” ou “ausência” de um transtorno ou doença (Clark et al., 2017). Pode-se usar como exemplo a própria depressão. Quando utilizados critérios diagnósticos como aqueles do DSM-5, o indivíduo pode ser categorizado como tendo, ou não, um transtorno depressivo maior (ou uma categoria distinta de depressão). No entanto, instrumentos psicométricos construídos para mensurar depressão irão resultar em escores crescentes de depressão. Logo, nessa perspectiva, idealmente não se avaliaria o indivíduo como tendo ou não depressão, mas sim o nível desta depressão em um contínuo, por exemplo, a partir do qual pode-se interpretar os valores do teste partindo desde saúde mental plena até depressão grave.

Independentemente da noção categórica (dicotômica) ou dimensional (contínua), os dois principais paradigmas psicométricos existentes, até pouco tempo atrás eram divididos em modelos formativos e reflexivos (Shcmittmann et al., 2013). Ambos os modelos são baseados em três fundamentos, ou visões, sobre o que constitui um transtorno psiquiátrico (Borsboom, 2008). A primeira é a visão construtivista, que estabelece que quanto mais sintomas são apresentados, mais grave é a condição do indivíduo. A segunda, chamada de visão diagnóstica, propõe que esses sintomas seriam indicadores de classes latentes que antecedem o adoecimento. Por último, a visão dimensional, conforme definido anteriormente, estabelece que os sintomas estariam associados a um contínuo entre o saudável e o “doente”.

A partir dessas perspectivas, os modelos formativos e reflexivos diferem, principalmente, em relação aos seus pressupostos sobre a visão diagnóstica. No caso dos modelos reflexivos, assume-se que o transtorno é uma causa não-observada dos sintomas. Já no caso dos modelos formativos, assume-se que o transtorno é uma consequência não-observada dos sintomas. No caso da depressão, pela interpretação reflexiva, diríamos que a depressão é a causa dos sintomas observados (como tristeza, culpa e anedonia). Por essa interpretação, é esperado que houvesse maior homogenia nos casos de depressão, dado que todos os sintomas provêm de uma mesma causa. Pela interpretação formativa, no entanto, diríamos que a depressão é uma consequência dos sintomas observados, sendo que cada sintoma apresenta diferentes impactos sobre o transtorno. Por essa interpretação, a heterogenia do transtorno pode ser esperada, dado que não se assume uma causa comum para todos os sintomas e, portanto, não há necessidade de que os sintomas estejam correlacionados.

Mais recentemente, no entanto, vem surgindo a utilização de modelos de redes para se estudar transtornos psicopatológicos (p.ex., Beard et al., 2016; Fried et al., 2017). Esses modelos se diferem dos modelos formativos e reflexivos tanto por não dependerem da visão diagnóstica (ou seja, não há necessidade de se assumir uma variável latente) e nem da visão dimensional (não há necessidade de se assumir que o transtorno é dimensional ou binário). Para os modelos de redes, a depressão é determinada pelas relações entre os sintomas, diretas ou indiretas, que se reforçam mutuamente, ou que podem ser inibidas por fatores de proteção. Assim, nessa perspectiva, os sintomas precisam ser relacionados, embora não haja necessidade de que as relações sejam diretas. Na Tabela 1 resumimos quais as interpretações teóricas de cada modelo.

Tabela 1

Tipos de modelos de teóricos e suas interpretações teóricas.

| Modelos | Interpretação |

| Modelos Formativos | Nos modelos formativos, a análise de dados é conduzida assumindo-se que a maior presença de sintomas leva a uma condição clínica mais grave. Nessa perspectiva, não há necessidade de que os sintomas sejam correlacionados entre si. Por uma perspectiva clínica, as intervenções devem focar diretamente sobre os sintomas. |

| Modelos Reflexivos | Nos modelos reflexivos, a análise de dados é conduzida assumindo-se que existe uma causa não-observada para os sintomas observados. Nessa perspectiva, espera-se que todos os sintomas sejam, em maior ou menor magnitude, correlacionados entre si. Por uma perspectiva clínica, as intervenções devem focar na causa não-observada para poderem ter efeitos sobre os sintomas. |

| Psicometria de Redes | Nos modelos de redes, a análise de dados é conduzida assumindo-se que os sintomas geram uma rede auto-reforçadora que afeta o quadro clínico em geral. Nessa perspectiva, espera-se que todos os sintomas sejam relacionados, mas não necessariamente de forma direta. Por uma perspectiva clínica, as intervenções devem focar diretamente sobre sintomas específicos centrais (aqueles os quais têm maior influência sobre os outros sintomas da rede). |

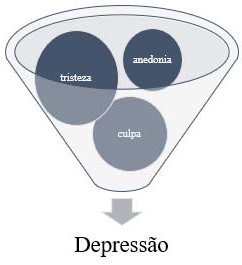

Modelos Formativos

O modelo formativo, o qual considera a depressão como uma função dos sintomas expressos pelo paciente, é representado na Figura 1. É importante notar que nesse caso os sintomas são considerados como a origem da depressão. Por ser uma variável latente, a depressão pode ser interpretada como a experiência psicológica vivida pela pessoa que apresenta os sintomas precedentes. Assim, a experiência do indivíduo vai depender da magnitude de cada sintoma, sendo que cada sintoma pode ter maior ou menor influência para a magnitude da depressão em si.

Figura 1

Modelo Formativo na Depressão

Na Figura 1, é possível observar, então, que vários sintomas, tais como o humor deprimido, a anedonia, a autoculpa, dentre outros (lembremos da regra dos cinco sintomas e do critério politético) formam o que denominamos de depressão ou representam diferentes aspectos deste fenômeno psicopatológico. Neste modelo, como apontam Shcmittmann et al. (2013), análises estatísticas tais como a Análise de Componentes Principais (ACP) e técnicas de “cluster” são importantes ferramentas para determinar os agrupamentos de sintomas e quais sintomas são aqueles mais influentes para o diagnóstico de depressão.

Sob uma perspectiva de avaliação clínica, escores de depressão, quando avaliados por modelos formativos, devem ser interpretados de forma similar a índices econômicos, como os índices de desigualdade social, PIB, abertura econômica, entre outros (Fried et al., 2016). No caso do índice de Gini, um índice de desigualdade de renda, não se assume que a “desigualdade de renda latente” causa, por exemplo, o quanto as pessoas são pagas em seus empregos. A interpretação mais habitual é que a desigualdade de renda não pode ser observada diretamente, dado que ela é um construto teórico derivado daquilo que se pode observar. No caso da depressão, podemos dizer, neste contexto, que um escore maior de depressão não causa uma piora dos sintomas, mas as mudanças nos sintomas influenciam o valor do escore de depressão para cada pessoa.

Essa perspectiva da avaliação, caso seja assumida, também apresenta uma consequência importante para a prática clínica: não será tão efetivo tentar tratar a causa não-observada da depressão quanto tratar diretamente os seus sintomas. Essa consequência tem sido reforçada empiricamente por estudos que demonstram a falta de homogeneidade dos sintomas, do que pode ser considerado um fator de risco (Fried et al., 2017), o impacto diferencial da depressão no funcionamento psicossocial (Fried & Nesse, 2014), da resposta diferencial aos diversos tipos de antidepressivos (Hieronymus et al., 2016), entre outros.

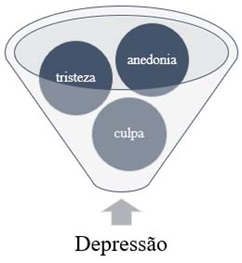

Modelos Reflexivos

No modelo reflexivo, os sintomas são agrupados em variáveis que indicam condições subjacentes, não disponíveis diretamente ao pesquisador/clínico, mas passíveis de serem avaliadas por intermédios de vários métodos de avaliação, como por exemplo, as entrevistas estruturadas, escalas psicométricas, testes projetivos, dentre outros. O fenômeno depressão seria um “produto” de características observadas e validadas pelos sintomas. Esta visão pode ser exemplificada pelas explicações de que a depressão seria produto do desequilíbrio de neurotransmissores e/ou é proveniente de um traço de personalidade como o neuroticismo e/ou explicações combinadas (biológicas, psicológicas e sociais). Modelos estatísticos de classes latentes ou TRI seriam importantes ferramentas na exploração desta visão (Borsboom, 2008). No modelo reflexivo, a depressão causaria os sintomas, tais como a tristeza, a anedonia, dentre outros. A Figura 2 exemplifica este modelo.

Figura 2

Modelo Reflexivo na Depressão

Quando usados modelos reflexivos, os escores dos testes de depressão são uma estimativa da depressão latente dos indivíduos. Como apontado anteriormente, estudos têm demonstrado (p.ex., Fried et al., 2016) que essa abordagem pode não ser a mais adequada. Escores desse tipo indicam, por exemplo, maior desequilíbrio de neurotransmissores, ou que condições clínicas prévias não-observadas podem estar em ação, ou uma combinação desses fatores. Essa perspectiva é que fundamenta a prática clínica psicofarmacológica (Hieronymus et al., 2016), mas que oferece pouca informação sobre como proceder para psicoterapeutas. Isso porque, pela perspectiva reflexiva, a única forma de diminuir os sintomas da depressão é agindo sobre a causa desses sintomas. Como a causa muitas vezes não é claramente identificável, caso o psicólogo clínico se guie apenas por uma perspectiva reflexiva, ele pode acabar não adotando qualquer estratégia de tratamento eficiente.

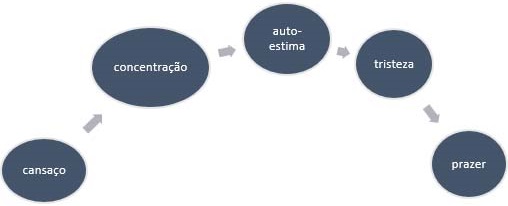

Modelos de Redes

No paradigma das análises de redes (Borsboom & Cramer, 2013) os atributos psicológicos são conceitualizados como redes de sintomas diretamente observáveis, já que as variáveis que são tidas como indicadores latentes podem ser consideradas como entidades autônomas causais que permeiam uma rede dinâmica. Por este paradigma, as relações causais são articuladas em termos de processos, sendo o construto uma rede de variáveis, como demonstra a Figura 3 (baseado em Schmittmann et al., 2013).

Figura 3

Exemplo de Análise de Redes na Depressão

Nas análises de redes, é possível compreender quais sintomas são centrais na avaliação de um transtorno depressivo, além do que é possível também avaliar quais sintomas precedem outros sintomas. Nessa representação, a depressão não é uma variável que é acessada pelos sintomas, mas sim pelas relações que os sintomas têm entre si. Por exemplo, Beard et al. (2016) mostraram que a estrutura das redes de sintomas da depressão de pacientes era estável tanto na admissão quanto entre a admissão e a alta clínica. Ao mesmo tempo, os autores também observaram que a força geral das relações entre sintomas aumentava ao longo do tratamento. Isso significa que, conforme o tratamento progride, os sintomas se tornam mais homogêneos. A implicação prática deste resultado é que intervenções clínicas baseadas em sintomas centrais (ex. preocupação excessiva e tristeza) podem ser as mais eficientes para se diminuir os níveis globais de depressão, já que a possibilidade de os níveis desses sintomas afetarem os outros sintomas aumenta conforme o tratamento progride.

Considerações Finais

Em suma, os transtornos depressivos não são entidades simples, como muitas vezes noticiados na mídia ou no senso comum. Isto posto, diferentes indivíduos podem ser diagnosticados como portadores de TDM sem sequer possuírem variantes de sintomas em comum, o que, do ponto de vista da intervenção, pode gerar decisões completamente distintas. De forma geral, a discussão levantada neste trabalho nos leva a concluir que, em termos de prática clínica e de intervenção, pode ser mais adequado que o profissional da área esteja consciente de qual perspectiva está sendo aplicada e de quais implicações essas perspectivas têm para suas práticas e planos de intervenção.

As visões categóricas e dimensionais, bem como os paradigmas psicométricos existentes estão longe de serem totalmente explorados e cada visão possui pontos positivos e negativos se constituindo formas diferentes, e muitas vezes complementares, de compreender os transtornos mentais. Como afirma Fried (2017), para o clínico e, mesmo para o paciente, as categorias nosológicas são importantes no diagnóstico e, consequentemente para as intervenções. No entanto, decisões clínicas são categóricas; saber simplesmente se alguém possui ou não um diagnóstico pode ser apenas o primeiro passo e não gera informações mais específicas ou qualitativas sobre a compreensão do fenômeno ou intervenções mais eficazes.

Além disso, outra limitação dos modelos categóricos se pauta em como proceder no caso de indivíduos que não alcançam os critérios para um diagnóstico (p.ex., o número de sintomas necessários ao diagnóstico), mas sofrem com sintomas de depressão em menor grau, também chamados de limiares (thresholds). Nesses casos, como afirma Fried (2015), a visão dimensional parece ser mais adequada. Modelos formativos, reflexivos e de redes possuem visões diferentes da etiologia e desenvolvimento do transtorno, e consequentemente oferecem visões clínicas diversas. Logo, a depender de qual paradigma for adotado (e pode ser mais do que um), o clínico também tenderá a adotar avaliações e intervenções diferenciadas, além do que os paradigmas também podem estar diretamente associados às diferentes teorias que embasam a prática do psicoterapeuta.

Referências

American Psychiatric Association. (2014). DSM-5: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Artmed.

Baptista, M. N. (2018). Avaliando "depressões": Dos critérios diagnósticos às escalas psicométricas. Avaliação Psicológica, 17(3), 301-310. https://doi.org/10.15689/ap.2018.1703.14265.03

Beard, C., Millner, A. J., Forgeard, M. J., Fried, E. I., Hsu, K. J., Treadway, M. T., Leonard, C. V., Kertz, S. J., & Björgvinsson, T. (2016). Network analysis of depression and anxiety symptom relationships in a psychiatric sample. Psychological Medicine, 46(16), 3359-3369. https://doi.org/10.1017/S0033291716002300

Bollen, K. A., & Diamantopoulos, A. (2017). In defense of causal-formative indicators: A minority report. Psychological Methods, 22(3), 581-596. https://doi.org/10.1037/met0000056

Borsboom, D. (2008). Psychometric perspectives on diagnostic systems. Journal of Clinical Psychology, 64(9), 1089-1108. https://doi.org/10.1002/jclp.20503

Borsboom, D., & Cramer, A. O. J. (2013). Network analysis: An integrative approach to the structure of psychopathology. Annual Review of Clinical Psychology, 9, 91-121. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050212-185608

Clark, L. A., Cuthbert, B., Lewis-Fernández, R., Narrow, W. E., & Reed, G. M. (2017). Three approaches to understanding and classifying mental disorder: ICD-11, DSM-5, and the National Institute of Mental Health’s Research Domain Criteria (RDoC). Psychological Science in the Public Interest, 18(2), 72-145. https://doi.org/10.1177/1529100617727266

Epskamp, S., Rhemtulla, M., & Borsboom, D. (2017). Generalized network psychometrics: Combining network and latent variable models. Psychometrika, 82(4), 904-927. https://doi.org/10.1007/s11336-017-9557-x

Faravelli, C., Servi, P., Arends, J. A., & Strik, W. K. (1996). Number of symptoms, quantification, and qualification of depression. Comprehensive Psychiatry, 37(5), 307-315. doi: 10.1016/S0010-440X(96)90011-5

Fried, E. I. (2015). Problematic assumptions have slowed down depression research: Why symptoms, not syndromes are the way forward. Frontiers in Psychology, 6(Article 309), 1-11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00309

Fried, E. I. (2017a). Moving forward: How depression heterogeneity hinders progress in treatment and research. Expert Review of Neurotherapeutics, 17(5), 423-425. https://doi.org/10.1080/14737175.2017.1307737

Fried, E. I. (2017b). The 52 symptoms of major depression: Lack of content overlap among seven common depression scales. Journal of Affective Disorders, 208, 191-197. https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.10.019

Fried, E. I., & Nesse, R. M. (2014). The impact of individual depressive symptoms on impairment of psychosocial functioning. PLoS ONE, 9(2), 1-7. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0090311

Fried, E. I., van Borkulo, C. D., Epskamp, S., Schoevers, R. A., Tuerlinckx, F., & Borsboom, D. (2016). Measuring depression over time...Or not? Lack of unidimensionality and longitudinal measurement invariance in four common rating scales of depression. Psychological Assessment, 28(11), 1354- 1367. https://doi.org/10.1037/pas0000275

Fried, E. I., van Borkulo, C. D., Cramer, A. O., Boschloo, L., Schoevers, R. A., & Borsboom, D. (2017). Mental disorders as networks of problems: a review of recent insights. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 52(1), 1-10. https://doi.org/10.1007/s00127-016-1319-z

Goldberg, G. (2011). The heterogeneity of “major depression”. World Psychiatry, 10(3), 226-228. https://doi.org/10.1002/j.2051-5545.2011.tb00061.x

Harald, B., & Gordon, P. (2012). Meta-review of depressive subtyping models. Journal of Affective Disorders, 139(2), 126-140. https://doi.org/10.1016/j.jad.2011.07.015

Heckers, S., & Kendler, K. S. (2020). The evolution of Kraepelin's nosological principles. World Psychiatry, 19(3), 381-388. https://doi.org/10.1002/wps.20774

Hieronymus, F., Emilsson, J. F., Nilsson, S., & Eriksson, E. (2016). Consistent superiority of selective serotonin reuptake inhibitors over placebo in reducing depressed mood in patients with major depression. Molecular Psychiatry, 21(4), 523-530. https://doi.org/10.1038/mp.2015.53

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2013). Pesquisa nacional de saúde 2013. ftp://ftp.ibge.gov.br/PNS/2013/pns2013.pdf

Jablensky, A. (2016), Psychiatric classifications: Validity and utility. World Psychiatry, 15(1), 26-31. https://doi.org/10.1002/wps.20284

Kendler, K. S., Zachar, P., & Craver, C. (2011). What kinds of things are psychiatric disorders? Psychological Medicine, 41(6), 1143-1150. https://doi.org/10.1017/S0033291710001844

Kotov, R., Krueger, R. F., Watson, D., Achenbach, T. M., Althoff, R. R., Bagby, R. M., Brown, T. A., Carpenter, W. T., Caspi, A., Clark, L. A., Eaton, N. R., Forbes, M. K., Forbush K. T., Goldberg, D., Hasin, D., Steven e Hyman, Masha y Ivanova, Lynam, D. R., Markon, K., Miller, J. D., Terrie e Moffitt, ... & Eaton, N. R. (2017). The hierarchical taxonomy of psychopathology (HiTOP): A dimensional alternative to traditional nosologies. Journal of Abnormal Psychology, 126(4), 454-477. https://doi.org/10.1037/abn0000258

Lamers, F., Jonge, P., Nolen, W. A., Smit, J. H., Zitman, F. G., Beekman, A. T. F., & Penninx, B. W. J. H. (2010). Identifying depressive subtypes in a large cohort study: Results from the Netherlands study of depression and anxiety (NESDA). The Journal of Clinical Psychiatry, 71(12), 1582-1589. https://doi.org/10.4088/JCP.09m05398blu

Lichtenberg, P., & Belmaker, R. H. (2010). Subtyping major depressive disorder. Psychotherapy and Psychosomatics, 79(3), 131-135. https://doi.org/10.1159/000286957

Markus, K. A., & Borsboom, D. (2013). Reflective measurement models, behavior domains, and common causes. New Ideas in Psychology, 31(1), 54-64. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2011.02.008

Parker, G. (2005). Beyond mayor depression. Psychological Medicine, 35(4), 467-474. https://doi.org/10.1017/S003329170400421

Schmittmann, V. D., Cramer, A. O. J., Waldorp, L. J., Epskamp, S., Kievit, R. A., & Borsboom, D. (2013). Deconstructing the construct: A network perspective on psychological phenomena. New Ideas in Psychology, 31(1), 43-53. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2011.02.007

Steel, Z., Marnane, C., Iranpour, C., Chey, T., Jackson, J. W., Patel, V., & Silove, D. (2014). The global prevalence of common mental disorders: A systematic review and meta-analysis 1980-2013. International Journal of Epidemiology, 43(2), 476-493. https://doi.org/10.1093/ije/dyu038

Ulbrich, E. M., Mattei, A. T., Mantovani, M. F., Madureira, A. B., & Kalinke, L. P. (2018). Care models for people with chronic diseases: Integrative review. Investigação Educação e Enfermagem, 35(1), 8-16. 10.17533/udea.iee.v35n1a02

Van Loo, H. M., Jonge, P., Romeijn, J. W., Kessler, R. C., & Schoevers, R. A. (2012). Data-driven subtypes of major depressive disorder: A systematic review. Bio Med Central Medicine, 10(156), 1-12. https://doi.org/10.1186/1741-7015-10-156

World Health Organization (2017). Depression and other common mental disorders global health estimates. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf

Endereço para correspondência

Makilim Nunes Baptista - makilim01@gmail.com

Recebido em: 16/05/2022

Aceito em: 06/02/2023

Este artigo da revista Estudos e Pesquisas em Psicologia é licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição-Não Comercial 3.0 Não Adaptada.