VULNERABILIDADE TECNOLÓGICA DA POPULAÇÃO DO ENTORNO DA BACIA HIDRÁULICA DO AÇUDE MANOEL MARCIONILO, TAPEROÁ/PB

ANDRÉ AIRES DE FARIAS é Licenciado em Ciências Agrárias pela Universidade Estadual da Paraíba/UEPB, Mestre e Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Universidade Federal de Campina Grande/UFCG.

TELMA LUCIA BEZERRA ALVES é Licenciada em Geografia pela Universidade Estadual da Paraíba/UEPB. Mestre e Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Universidade Federal de Campina Grande/UFCG.

FRANKLIN GOMES CORREIA é Graduando em Engenharia Agrícola /UFCG, Campina Grande-PB. Mestre e Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Universidade Federal de Campina Grande/ UFCG.

JOÃO MIGUEL MORAES NETO é Professor Doutor do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Campina Grande/UFCG.

Resumo:

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a vulnerabilidade tecnológica da população do entorno da bacia hidráulica do açude Manoel Marcionílo. As famílias foram classificadas com índice de vulnerabilidade tecnológica de 78,7, considerado muito alto e inaceitável. O alto valor encontrado expressa os níveis críticos de exposição e fragilidade a desastres ambientais em que vive a população da bacia, revelando, ainda, a ausência de políticas públicas efetivas que favoreçam o desenvolvimento sustentável, bem como a total ineficácia de ações para minimizar os efeitos de ameaças climáticas, como a seca recorrente nesta região.

Palavras-chave: Bacia hidráulica; Vulnerabilidade tecnológica; Desastres ambientais.

TECHNOLOGICAL VULNERABILITY OF POPULATION OF AROUND THE BASIN HYDRAULIC DO WEIR MANOEL MARCIONILO, TAPEROÁ-PB

Abstract: This study aimed to evaluate the technological vulnerability of the population of around the basin hydraulic do weir Manoel Marcionílo. Families are highly vulnerable to technological vulnerability index of 78.7%, being ranked as very high and unacceptable. The high value found expresses the critical levels of exposure and vulnerability to environmental disasters on the population living in the basin, also reveal the absence of effective public policies that promote sustainable development, as well as the total ineffectiveness of actions aimed at minimizing the effects of climate threats, such as recurrent drought in this region. Keywords: Hydraulic Basin; Technology vulnerability; Environmental disasters.

INTRODUÇÃO

Os desastres são determinados pelos riscos e pelas vulnerabilidades, como mostra a seguinte equação (Equação 1): DESASTRE = (RISCO X VULNERABILIDADE). Não se pode falar em vulnerabilidades, sem entender o que são riscos e desastres.

Desastre é qualquer perda de vidas humanas, bens materiais e/ou ambientais causada por um evento perigoso, de origem natural ou humana, que pode ter uma escala pessoal, familiar, comunal, regional, nacional ou internacional e, por sua vez, têm a ver com alteração ou interrupção da vida cotidiana de uma comunidade, devido à incapacidade de recuperação, por meios próprios, pois os impactos destrutivos excedem a capacidade de adaptação e ajustamento, em termos de resposta para absorver o efeito produzido (CARDONA, 1993; GONZÁLES et al., 2002).

Risco é a probabilidade de que um evento ou fenômeno ameaçador, natural ou antrópico atue sobre um sistema socioeconômico com certo nível de vulnerabilidade, resultando num desastre (Equação 2) (MASKREY, 1994).

RISCO = AMEAÇA x VULNERABILIDADE (2)

Blaikie (1996) entende por vulnerabilidade as características de uma pessoa ou grupo desde o ponto de vista de sua capacidade para antecipar, sobreviver, resistir e recuperar-se do impacto de uma ameaça natural.

A vulnerabilidade tecnológica se refere à deficiência nas técnicas e infraestruturas de convivência com o semiárido, utilizadas em zonas de risco. Estas deficiências técnicas impedem que a população utilize sua capacidade de prevenir, mitigar ou responder a situações de desastre.

Diversos trabalhos referentes à vulnerabilidade tecnológica foram realizados no Estado da Paraíba, como os desenvolvidos por Alencar (2008). O autor identificou que os valores de vulnerabilidade tecnológica para os municípios da bacia do rio Sucuru estão acima de 60%, considerados muito alto, estes valores refletem a condição de total abandono em que os produtores rurais destes municípios vivem. Duarte (2008) encontrou, no município de Taperoá/PB, uma vulnerabilidade tecnológica de 70%, relacionada com a taxa de pobreza das famílias e com a falta de tecnologias de convivência no campo.

A vulnerabilidade não se determina por fenômenos perigosos, mas por certos processos sociais, econômicos e políticos. Daí que os mais vulneráveis são os países mais pobres e dependentes, as regiões mais desfavorecidas e a população com menos recursos (GAREIS et al., 1996). O pobre sofre mais com os desastres que o rico, se bem que pobreza e vulnerabilidade não são sinônimas, ainda que às vezes estejam estreitamente relacionadas.

Diante do exposto, objetivou-se avaliar a vulnerabilidade tecnológica da população do entorno da bacia hidráulica do açude Manoel Marcionílo, no município de Taperoá/PB, com vistas a contribuir para o entendimento de questões sociais, econômicas e ambientais.

Metodologia

O município de Taperoá se localiza na região central do Estado da Paraíba, Mesorregião Borborema e Microrregião Cariri Ocidental (Figura 1). A população do município de Taperoá é de 14.936 habitantes, sendo 8.939 na zona urbana e 5.997 na zona rural (IBGE, 2012).

Figura 1. Localização da área de estudo.

Fonte: (AESA, 2006).

O município de Taperoá se encontra inserido nos domínios da bacia hidrográfica do rio Paraíba, sub-bacia do rio Taperoá, onde apresenta fortes limitações, pois a qualidade e quantidade das águas são atenuadas pela alta evaporação (DUARTE, 2008).

Os principais corpos de acumulação são os açudes: Manoel Marcionilo, com capacidade máxima de 15.148.900 m3 de água, Lagoa do Meio com capacidade de 6.647.875 m3 de água (ambos gerenciados pelo Estado) e as lagoas do Escuro, do Fernando, do Panati e da Canga.

De acordo com a classificação de Koppen, no município de Taperoá predomina o clima do tipo Bsh: semiárido quente, que abrange a área mais seca do Estado. Nos seus aspectos climáticos, a região está caracterizada por chuvas concentradas em um único período (3 a 5 meses), variando as médias anuais de 400 a 800 mm. As temperaturas médias anuais são elevadas (23 a 27ºC). A insolação apresenta média anual de 2.800 h/ano, a umidade relativa média anual é de 50% e a evaporação média anual é de 2.000 mm/ano (LIMA & RODRIGUES, 2005).

A vegetação da área de estudo é praticamente uniforme. Uma das características da área é a grande densidade de cactáceas que se intercalam a árvores típicas, algumas das quais se repetem com frequência, como a jurema, o pereiro e a catingueira. Algumas árvores apresentam uma distribuição mais esparsa, como a favela, o umbuzeiro, o mulungu e o juazeiro. Já a vegetação de ervas e arbustos rasteiros ocorre com maior intensidade no período chuvoso com a ocorrência de espécies como a malva, o mela bode, ervanço, marmeleiros e velames. Dentre as espécies arbóreo-arbustivas que preservam as folhas o ano inteiro, destaca-se o juazeiro.

A economia da região é caracterizada pela agricultura de baixa produtividade e pecuária extensiva. As principais culturas são feijão, milho e palma. Já na pecuária, observa-se uma mudança gradual da pecuária bovina para a pecuária ovina e caprina, esta última, devido em grande parte aos programas do leite existentes na região.

A metodologia utilizada no diagnóstico foi adaptada de Merídia (Venezuela), também utilizada por Rocha (1997), no Rio Grande do Sul, e adaptada por Duarte (2008) e Alencar (2008), para o semiárido paraibano.

No diagnóstico foi considerado o seguinte fator e suas variáveis: Fator vulnerabilidade tecnológica, tecnologia e máquinas.

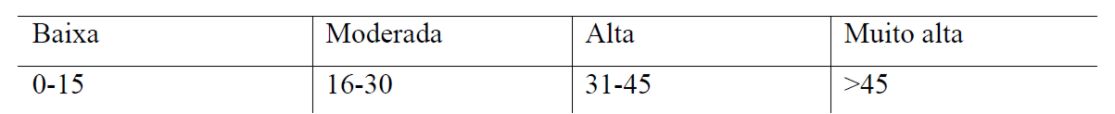

Os valores encontrados podem variar de zero (vulnerabilidade nula) até 100% (vulnerabilidade máxima) e são classificados de acordo com Barbosa (1997), em quatro classes (Tabela 1).

Tabela 1. Classes de Vulnerabilidades.

Fonte: (BARBOSA, 1997).

As vulnerabilidades são assim caracterizadas: i) baixa: maior capacidade de suporte e superação pós-desastre; ii) moderada: apesar do impacto pelo desastre, capacidade de suportar os prejuízos superiores à faixa seguinte; iii) alta: menor capacidade de suporte e superação pós-desastre; iv) muito alta: estado permanente de debilidade socioeconômica, acentuada, no caso do semiárido, pelas ocorrências da seca.

O calculo das vulnerabilidades foi feito através da equação: V= ax + b, em que: V= vulnerabilidade variando de zero (nula) até 100 (máxima); a e b = constantes para cada fator; x = valor significativo encontrado.

A cada variável foi atribuído um valor de 1 a 5, 1 a 6, etc., de acordo com a subdivisão da variável em atenção à sua importância. O valor maior do código representa a maior deterioração e o valor menor representa a menor deterioração. Os valores significativos encontrados (codificação significativa de maior frequência) foram analisados entre os valores mínimos e máximos de codificação.

A tabulação teve por finalidade agrupar os códigos e repetir aqueles de maior frequência (maior ocorrência), a “moda”. Os questionários foram aplicados a 10% do total das famílias residentes no entorno da bacia hidráulica do açude Manoel Marcionilo.

Resultados e Discussão

A vulnerabilidade tecnológica encontrada é considerada muito alta e inaceitável, correspondendo a 78,7%, o que mostra o alto nível de pobreza da população da bacia, a ausência de tecnologias de convivência com a região e o estado permanente de debilidade socioeconômica (Figura 2). As principais variáveis responsáveis pela ampliação do valor da vulnerabilidade tecnológica foram: tração de ferramentas, uso do solo, práticas de conservação, irrigação e assistência técnica.

Figura 2. Vulnerabilidade tecnológica da população do entorno da bacia hidráulica do açude Manoel Marcionilo, Taperoá-PB.

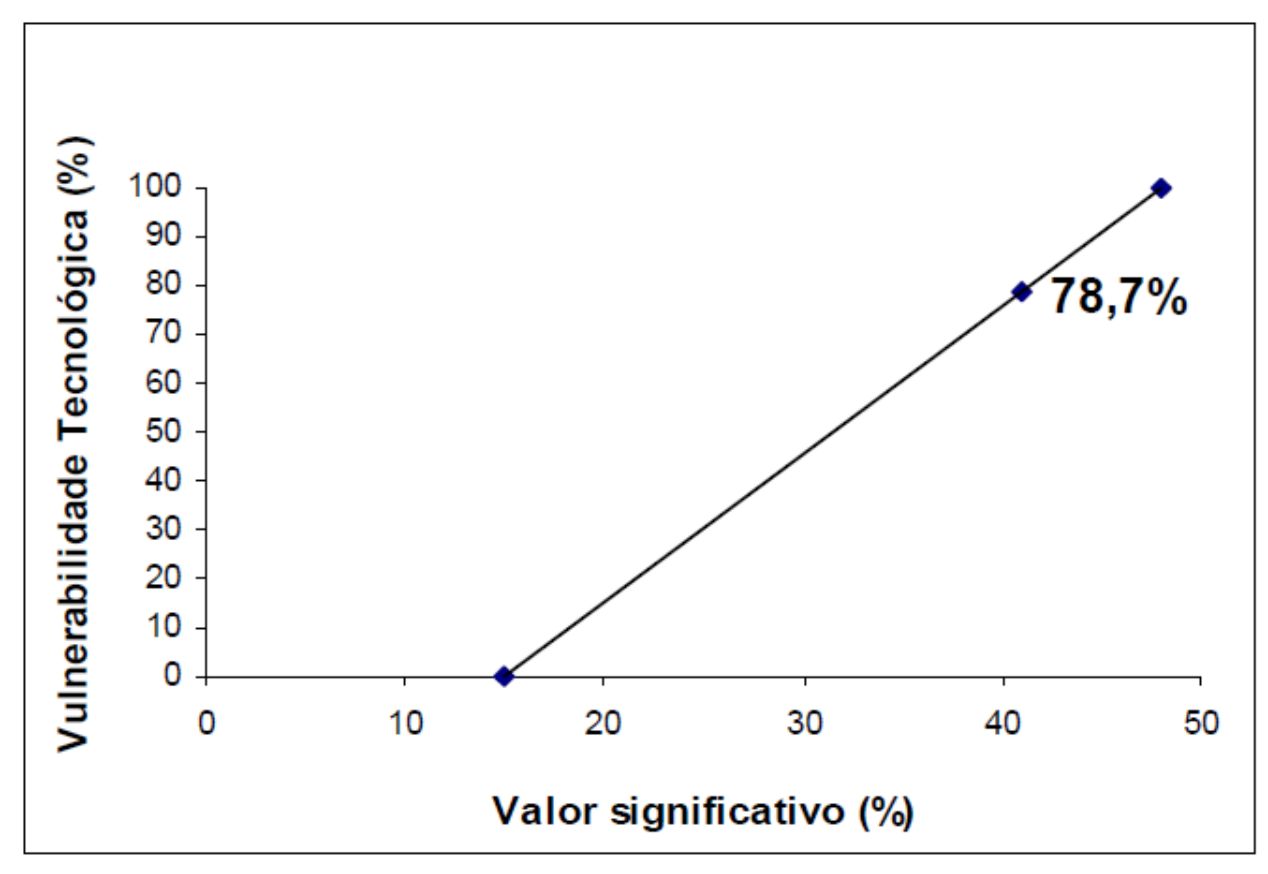

Quanto à tração de ferramentas, é interessante notar que 53,4% utilizam ferramentas manuais e 46,6% usam animais. Pode-se observar que nenhum dos entrevistados usa máquinas para realizar as atividades no campo (Figura 3). Atividades como aração, semeio, cultivo e colheita são realizadas manualmente ou, em alguns casos, com ajuda de animais. É a tração manual a principal forma de preparo e cultivo da terra, conferindo pouca capacidade de ampliação da produção e competitividade. Essas formas de trabalho são muitas vezes menos degradantes para o solo do que as máquinas, devido à menor compactação que causam, embora as máquinas possibilitem uma maior produção e agilidade.

Figura 3. Tração de ferramentas.

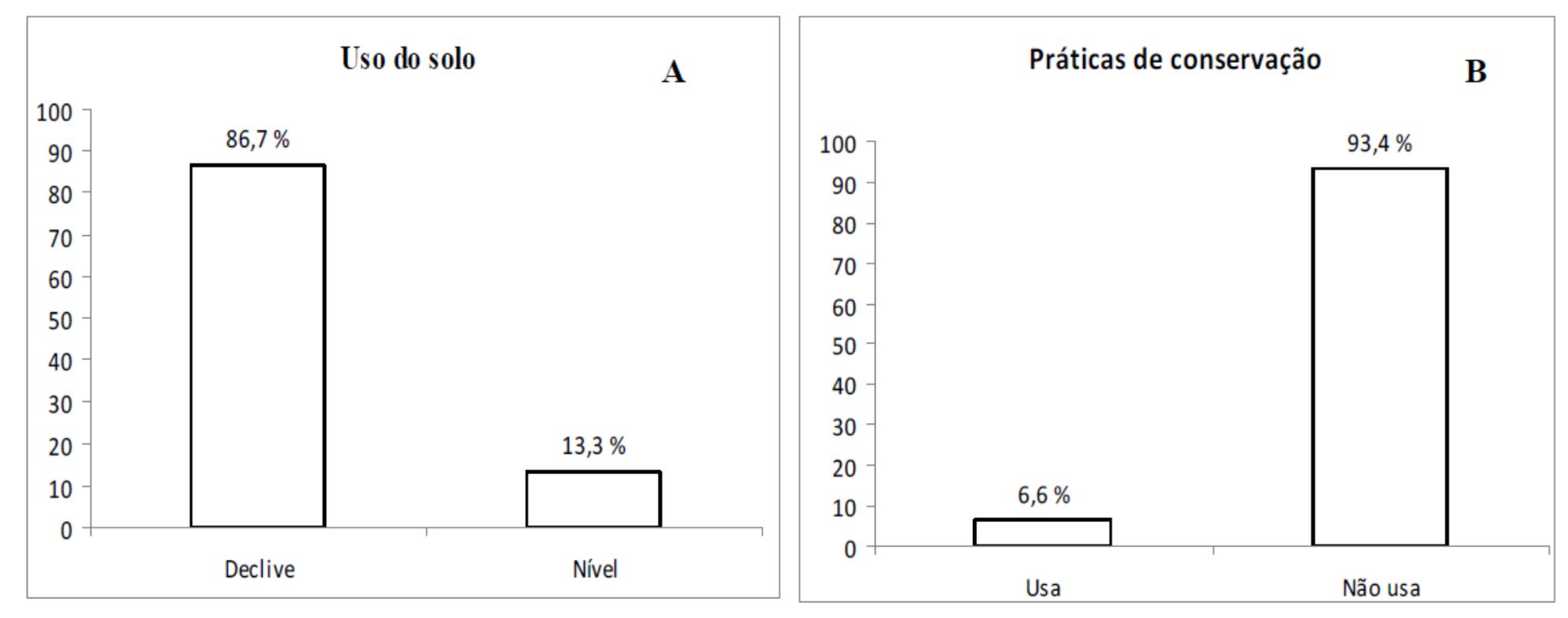

Com relação ao uso do solo, observou-se que 86,7% fazem o plantio em declive e 13,3% fazem em curvas de nível (Figura 4 A). O plantio em declive é muito prejudicial. Devido à vegetação ter sido largamente dizimada, a maioria dos solos ficam desprotegidos e, quando chove ocorre graves perdas, proporcionando assoreamento dos rios e açudes, tornando mais difícil a sustentabilidade do ecossistema local. O plantio em curva de nível diminui consideravelmente a erosão, nesse método o plantio é feito seguindo as curvas do terreno. Observa-se uma situação de alto risco e vulnerabilidade, pois pouquíssimos agricultores conhecem ou se preocupam em executar alguma prática de conservação do solo.

Foi observado que 93,4% dos produtores não usam práticas de conservação dos solos (Figura 4 B). A maioria dos agricultores utiliza a terra de forma inadequada, muitas atividades são realizadas numa mesma área: planta-se milho, feijão, batata-doce, no mesmo espaço em que se cria caprinos, ovinos, bovinos. As terras nunca têm descanso. Quando degradadas, são usadas para o pastejo de animais e, dificilmente, encontram-se atividades de reflorestamento nessas áreas.

Figura 4. A) Como é feito o uso do solo. B). Usa alguma prática de conservação do solo.

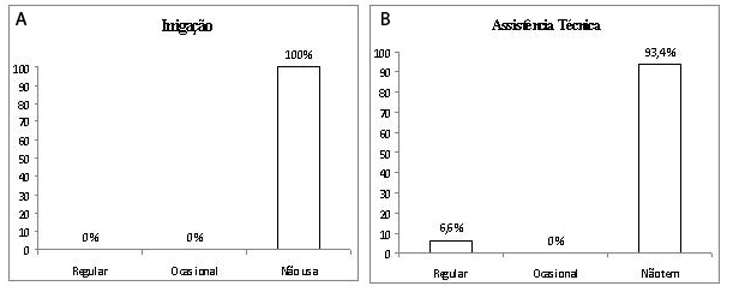

Em relação à irrigação, 100% dos entrevistados responderam que não utilizam prática de irrigação em sua propriedade (Figura 5 A). A única fonte hídrica disponível o ano inteiro é a do açude, objeto deste estudo. As outras fontes de água existentes na região não estão disponíveis o ano inteiro. Com isso, os agricultores só plantam no período chuvoso, ou seja, de fevereiro até junho. As principais culturas são milho, feijão, batata doce e melancia. É possível observar, também, plantas frutíferas anuais como a mangueira e o cajueiro. As chuvas irregulares não permitem a exploração de culturas como o maracujazeiro, a bananeira e o mamoeiro, pois a quantidade de água necessária para essas culturas é grande e a deficiência hídrica na área também. A irrigação no entorno da bacia hidráulica do açude Manoel Marcionilo seria uma atividade de muita importância para a economia da região, desde que respeitadas às normas ambientais e que houvesse água disponível para este uso, sem prejudicar o abastecimento humano e animal.

A assistência técnica na área é quase inexistente. Apenas 6,6% são contemplados (Figura 5 B). Esta deficiência demonstra a ausência das empresas que prestam assistência. Exemplo disso é a Emater. Sabe-se que esta empresa tem por finalidade garantir assistência aos produtores rurais, mas a falta de orientação e conscientização do agricultor dificultam o uso e a conservação dos solos. O que resulta na baixa produtividade verificada na agricultura e na pecuária local. Observa-se, também, que a falta de assistência técnica está diretamente ligada à deficiência nas práticas de conservação dos solos, como a rotação, consorciação de culturas, o uso de adubagem e a calagem. A carência de conhecimentos apropriados, aliada ao uso inadequado dos fatores produtivos e ao desconhecimento do funcionamento integrado do meio ambiente, têm sido agravantes da degradação, no local.

Figura 5. A) Faz uso de irrigação. B). Tem assistência técnica.

Conclusões

As famílias estão altamente vulneráveis, com índice de vulnerabilidade tecnológica de 78,7%, sendo classificado como muito alto e inaceitável. Os resultados são alarmantes, mostrando a ausência de máquinas para realizar as atividades no campo; o plantio sendo feito em declive; os produtores não usam práticas de conservação, não utilizam irrigação; e a assistência técnica na área é quase inexistente. O alto valor encontrado expressa os níveis críticos de exposição e fragilidade a desastres ambientais em que vive a população da bacia, revelado, ainda, a ausência de políticas públicas efetivas que favoreçam o desenvolvimento sustentável, bem como a total ineficácia de ações que visem minimizar os efeitos de ameaças climáticas, como a seca recorrente na região. A transformação do ecossistema em áreas degradadas diminui a qualidade de vida e aumenta o empobrecimento social, o que causa enormes impactos sociais, econômicos e ambientais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AESA. Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba. Dados Pluviais. 2006. Disponível em: (http://www.aesa.pb.gov.br/geoprocessamento/geoportal/index.php) Acesso em 19 de set. de 2012.

ALENCAR, M. L. S. Os sistemas Hídricos, o bioma Caatinga e o Social na bacia do Rio Sucuru: Riscos e Vulnerabilidades. 2008. 157p. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola). Departamento de Engenharia Agrícola. Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande, 2008.

BARBOSA, M. P. Vulnerabilidade de risco a desastre. Campina Grande- PB: Departamento de Engenharia Agrícola. Universidade Federal da Paraíba. 1997, 87p.

BLAIKIE, P.M. Post-modernism and global environmental change. Global Environmental Change, v. 6, n.2, p.81-85. 1996.

CARDONA, O. D. Evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. In: MASKREY, A. (ed.). Los desastres no son naturales. Colombia: LA RED; ITDG. 1993, 234p.

DUARTE, S. M. A. O desastre da Desertificação no município de Taperoá, Estado da Paraíba, Brasil. 2008, 238f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais) – Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande-PB. 2008.

GAREIS, M. G. S.; NASCIMENTO, J. A.; MOREIRA, A. F.; SILVA, M. A. Aspectos Históricos de las sequías en El Nordeste del Brasil Colonial (1530-1822). In: ANCOSTA, V. G. Historia y desastres en América Latina. Colombia: LA RED/CIESAS, 1996.

GONZÁLES, P. I. A.; DELGADO, R. C.; PRADO, F. B. Desastres y salud pública: un abordaje desde el marco teórico de la epidemiología. Revista Spanala de Salud pública, v. 76, n 8, p 121- 132, 2002.

INSTITUTO BASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Histórico de Taperoá – PB. Disponível em: (http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=251650#.) Acesso em 19 de Set. de 2012.

LIMA, J.R.; RODRIGUES, W. Estratégia de combate à desertificação. Módulo 18. Campina Grande: UFCG/ABEAS, 2005, 55p.

MASKREY, A. Comunidad y desastres en América Latina: estrategias de intervención. In: LAVELL, Allan (comp.). Viviendo en riesgo: comunidades vulnerables y prevención de desastres en América Latina. Colombia: La Red/FLACSO. 1994, p. 27-58.

Recebido em: 19/09/2012

Aceito em: 15/02/2013