ESPERANDO A MORTE: O CORPO IDOSO INSTITUCIONALIZADO

Regina Simões

Doutora em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Departamento de Ciências do Esporte, Instituto de Ciências da Saúde, Programa de Mestrado em Educação e Programa de Mestrado em Educação Física. Líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Corporeidade e Pedagogia do Movimento – NUCORPO. E-mail: rovigatisimoes@uol.com.br.Marcia Marques de Moura

Mestre em Educação Física pela Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP). Especialista em Educação Física pelas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU). Graduada em Educação Física pelas Faculdades Integradas de Itapetininga e em Fisioterapia pela Universidade Paulista. Professora das Faculdades Integradas de Itapetininga, Departamento de Educação Física. E-mail: marcinha-moura@uol.com.br.

Wagner Wey Moreira

Doutor em Psicologia da Educação pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Departamento de Ciências do Esporte, Instituto de Ciências da Saúde, Programa de Mestrado em Educação e Programa de Mestrado em Educação Física. Líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Corporeidade e Pedagogia do Movimento – NUCORPO. E-mail: weymoreira@uol.com.br.

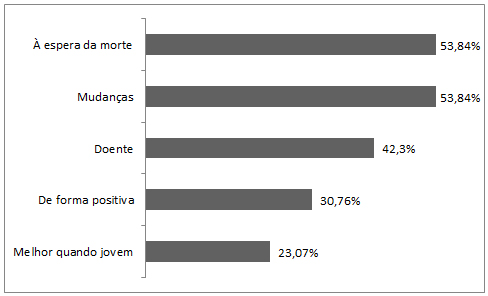

Resumo: A proporção de idosos na população em geral continua crescendo, mas eles ainda sofrem com a segregação social, especialmente aqueles que vivem em asilos. O objetivo deste artigo foi identificar no idoso institucionalizado a percepção autorreferida de seu corpo. Participaram de uma entrevista 26 idosos moradores de uma instituição de longa permanência, localizada em uma cidade do interior paulista, que responderam a seguinte pergunta geradora: Como você percebe o seu corpo? A partir da abordagem da “Técnica de Elaboração e Análise de Unidades de Significado”, os resultados mostraram que os idosos percebem o corpo à espera da morte (53.8%); com mudanças (53.8%); doente (42.3%); de forma positiva (30.7%) e como no passado (23%). Conclui-se que os idosos têm uma visão negativa do corpo por este estar diferente, com pouca saúde e que a solução para isto é a morte. Entende-se que esta realidade deve ser alterada e que projetos de tratamento e prevenção sejam implementados neste espaço.

Palavras-chave: Idoso. Asilo. Corpo.WAITING FOR DEATH: THE OLD BODY INSTITUTIONALIZED

Abstract: The proportion of the elderly population in the general continues to grow, but they still suffer from social segregation, especially those living in nursing homes. The objective was to identify the elderly institutionalized the perception of self-reported body. Participated in an interview 26 elderly institutionalized of a nursing home located in a city in São Paulo State, which answered the following generating question: How do you realise your body? From the approach of content analysis technique called Design and Analysis of Meaning Units, the results were that the elderly perceive the body awaiting death (53.8%), with changes (53.8%), diseased (42.3%); positively (30.7%) and as in the past (23%). It is concluded that the elderly institutionalized have a predominantly negative view of the body in that it is different in poor health and that the solution to this situation is death. Understands that this reality must be changed and that treatment and prevention projects are implemented in this space.

Keywords: Elderly. Nurse home. Body.

Introdução

Atualmente discute-se, em diferentes áreas do conhecimento, o processo de envelhecimento. O aumento da expectativa de vida, a redução da natalidade e a evolução científica, com vistas ao prolongamento da vida, impulsionaram ações com o intuito de compreender melhor esta fase da existência (SILVA, CAMINHA, GOMES, 2013).

Embora o critério etário seja um marco para a classificação da velhice, este não pode ser único, considerando que o conceito de idoso apresenta associação aos contextos histórico, social e cultural, podendo ser tanto positivo, quando está relacionado ao sentido de amadurecimento, à ideia de experiência, à acepção de aperfeiçoamento e aprimoramento, como pode ser negativo ao ser aliado à noção de desuso, inutilidade e falta de oportunidade (MORAES, 2011; ROSA, 2014).

Simões (1998, p. 25) é enfática quando afirma que “[...] caracterizar a pessoa idosa é um desafio, uma vez que sua complexidade reside na utopia de traçar um perfil da pessoa humana em face de suas peculiaridades”.

No Brasil, no final do século XX e início do XXI, assiste-se a um verdadeiro "boom" de idosos. Segundo as projeções estatísticas da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2005), entre 1950 e 2025, a população envelhecida no país vai crescer dezesseis vezes, enquanto a população total aumentará apenas cinco vezes mais, o que coloca o Brasil, em termos absolutos, como a sexta população de idosos do mundo, com mais de 32 milhões de pessoas com sessenta anos ou mais, sendo este crescimento populacional o mais acelerado do mundo e só comparável aos do México e da Nigéria (SIMÕES, PORTES JUNIOR, MOREIRA, 2011; SANTOS et al., 2013).

As mudanças significativas na pirâmide populacional acarretam uma série de consequências sociais, culturais e epidemiológicas imprevisíveis, sendo que a infraestrutura necessária para responder as demandas deste grupo etário em termos de instalações, programas específicos e mesmo profissionais de saúde adequados, quantitativa e qualitativamente, ainda é precária.

Outro ponto a ser analisado no processo de envelhecimento é o corpo. Teves (2000) afirma que na sociedade de consumo vende-se a beleza em todos os lugares. Ao que acrescenta Simões (1998, p. 121): “[...] a visão de corpo que predomina na sociedade é o corpo a serviço da classe dominante e, para tanto, precisa ser um corpo forte, sadio, bonito, com capacidade de produzir mais, gerar lucros e consumir sempre mais”.

O corpo idoso já não possui a beleza esteticamente padronizada do corpo jovem, mas tem a vivência madura das emoções. Por isto, a época da velhice deve ser um tempo de maturidade e de participação. Caso isto não ocorra, o idoso tende a não aceitar desafios, a não oferecer reações, acarretando fatalmente a diminuição de sua capacidade de aprendizado, como também a redução da oportunidade de mudanças comportamentais e a aquisição de atitudes mais condizentes com o meio sociocultural.

As modificações no corpo como o aparecimento de cabelos brancos e rugas, o andar mais lento, a postura encurvada, a redução das capacidades auditiva e visual são notórias e contribuem para a associação entre velhice e feiura. Bento (2012) realça que a indústria da beleza vende a eterna juventude e nega a velhice; vende a aparência e nega o interior; vende o corpo e camufla a alma. Há uma montada indústria da juventude, para a qual o corpo é produzido e a beleza é o seu valor máximo, mas Simões (1998, p. 71) alerta que “[...] o idoso, cujo corpo não se inclui mais nesse padrão, tem seus anseios anulados gerando a sensação de impotência enquanto organismo ativo na sociedade”.

Ampliando esta realidade, há idosos que estão nas instituições de longa permanência e que em função de um meio social relativamente hostil à sua presença, bem como a falta de preparo à aposentadoria e a precária situação econômica e familiar, nem sempre têm encontrado condições para uma vida integrada e participativa.

No asilo comumente ocorre uma ruptura entre o idoso, sua família, sua casa e todos os hábitos adquiridos ao longo de sua existência. É inegável a triste constatação de que as instituições de longa permanência, na maioria das vezes, mais se parecem com um depósito de vidas passadas – cujo presente se faz num número de registro –, de estórias tristes, de perda da individualidade e pior, da certeza de não ter para onde ir ou a quem recorrer.

Outro fator relevante é a falta de indivíduos com preparo eficiente para trabalhar nos variados setores da instituição asilar. Néri (2000) denuncia que os idosos asilados são estimulados a se comportar de forma passiva e cooperar com seus funcionários cuidadores. O comportamento obediente produz resultados convenientes para os cuidadores, pois os asilados dão menos trabalho, não fazem exigências e nem questionam. Porém, tornam-se mais dependentes, têm seu comportamento inibido, suas habilidades diminuídas e o funcionamento físico e mental comprometidos.

Muitos idosos, quando chegam às instituições asilares, possuem uma concepção de si mesmo que foi construída através de papéis sociais estáveis vivenciados anteriormente. Porém, ao adentrar nesta nova realidade, são despidos da proteção dada por tais papéis. O que acontece é uma série de profanações do eu, tornando-o sistematicamente mortificado, o que gera tensão psicológica para o indivíduo, que se vê desiludido ou com sentimento de culpa, elevando o estado de angústia. Este processo desencadeia uma série de mudanças da concepção que o indivíduo nutre a seu respeito e a respeito de todos aqueles que são significativos para ele.

Considerando que o cenário nacional aponta para um número cada vez maior de idosos na população, como demonstrado nos argumentos anteriores, é necessário que a produção de conhecimento a respeito do “ser idoso” acompanhe esta nova realidade.

Na literatura acadêmica sobre o assunto, encontra-se um número grande de publicações relacionadas aos aspectos biológicos e psicológicos do idoso, mas quase sempre ausentes no contexto das instituições de longa permanência. Constata-se que há uma carência de estudos e reflexões que levem em consideração aspectos do ser idoso asilado, entendido este como uma unidade corporal existencial que vive e convive com outros seres. Sempre é oportuno lembrar que quem está no asilo é a corporeidade do ser idoso e não apenas sua sensibilidade, sua saúde e suas contingências econômicas e políticas.

Assim, cabe perguntar: o que fala este corpo, que história ele esconde, que história ele revela? É um corpo rotulado, marginalizado, negligenciado, envelhecido, vivido, feliz ou infeliz?

Com o propósito de responder a estes questionamentos, o objetivo do trabalho é identificar no idoso asilado a percepção autorreferida de seu corpo.

O caminho para as respostas

A resposta para os questionamentos foi obtida com idosos moradores de uma instituição de longa permanência localizada em uma cidade do interior do estado de São Paulo. Os recursos financeiros da instituição são adquiridos por meio de doações da comunidade e de uma contribuição anual do governo estadual, além do auxílio oriundo dos próprios usuários, quer por meio da aposentadoria, quer por meio da família.

Este local além de permitir a coleta de dados, autorizou o acesso aos prontuários para identificar os dados pessoais dos participantes da investigação.

A instituição possui 98 internos e participaram da pesquisa 26 que atenderam os critérios de inclusão: 1. ter 65 anos ou mais; 2. não estar acamado; 3. residir na instituição há pelo menos um ano; 4. estar lúcido, de acordo com a análise do psicólogo do asilo e 5. concordar em participar da pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Inicialmente foram realizadas algumas visitas à instituição para familiaridade com os idosos. Nesses encontros houve maior aproximação junto aos idosos que se enquadravam nos critérios de inclusão para estabelecer um vínculo afetivo entre pesquisador e investigado.

Posteriormente, realizou-se uma entrevista com a seguinte pergunta geradora: Como você percebe o seu corpo? Esta ocorreu de acordo com uma lista prévia de nomes e, à medida que se efetivava o contato com os idosos e mediante sua disponibilidade, era formalizado o convite para a participação.

As entrevistas foram gravadas, transcritas e a análise foi realizada de acordo com a Técnica de Elaboração e Análise de Unidades de Significado proposta por Moreira, Simões e Porto (2005), a qual prevê três momentos. O primeiro é denominado de relato ingênuo, no qual o pesquisador deve centrar sua preocupação no entendimento das narrativas dos sujeitos.

De posse do relato dos sujeitos, no segundo momento é essencial não perder de vista o sentido geral das narrativas do pesquisado, o que pode ser conseguido voltando-se várias vezes à leitura dos depoimentos, captando o sentido do todo. Após isto, deve-se selecionar as unidades mais significativas, subtraindo-as dos relatos ingênuos, procurando criar os indicadores que servem de referencial para a interpretação.

O terceiro momento acontece na medida em que se explicita as ideias de cada sujeito, transformadas em unidades de significado e estas analisadas no sentido de se buscar o entendimento do fenômeno pesquisado. De posse de todos os relatos, busca-se a construção de um quadro geral com o objetivo de interpretar os pontos convergentes e divergentes dos discursos dos sujeitos pesquisados.

Para garantir o aspecto ético no trato com os idosos, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Metodista de Piracicaba sob no 112.

Como os idosos se percebem

Dos 26 idosos entrevistados, 12 são homens e 14 são mulheres. Em relação à idade, apropriou-se da divisão estabelecida pela OMS (2005), que define: idoso – os que têm entre 60 e 74 anos; ancião – os que estão entre 75 e 89 anos; e velhice extrema, a partir dos noventa anos. O grupo masculino tinha cinco idosos, seis anciões e um que não foi identificado. No feminino o número de idosas foi de seis, anciãs sete e uma que não há registro da idade.

Percebeu-se no universo pesquisado a predominância das mulheres, realidade já presente na população do Brasil. O sexo feminino representa 60% da população idosa e mais da metade das aposentadorias e pensões da previdência social na zona rural, bem como nas regiões sul e nordeste brasileiras (SILVA, CAMINHA, GOMES, 2013).

Além disto, a literatura mostra que, em média, a mulher vive mais que o homem. Isto se deve a alguns fatores: elas apresentam condutas menos agressivas; têm menor exposição aos riscos no trabalho; dão maior atenção às ações preventivas de saúde; e utilizam mais os serviços de saúde (DIAS et al., 2007). Observa-se também que há um número maior de anciões, o que comprova o aumento da expectativa de vida (EGITO, MATSUDO, MATSUDO, 2005).

Quanto ao estado civil, sete homens são solteiros, dois são viúvos, dois separados e um sem informações. Entre as mulheres cinco solteiras, duas casadas, duas viúvas, uma separada e quatro que não possuem apontamentos sobre isto. Como a maioria é solteira, pode-se inferir que este fato é um dos responsáveis por estarem asilados, uma vez que não constituíram família fora a sua original.

Na análise da profissão, foram identificados oito homens aposentados e quatro sem informações. Já as mulheres, seis são aposentadas, uma é lavadeira e sete não trazem dados informativos. É relevante salientar que onze pessoas não apresentam registros quanto a este critério, o que mostra, provavelmente, a falta de identidade. O trabalho não é só uma ação, é também o lugar da ação, sendo que quem está inserido neste contexto estabelece a construção de uma “memória” do trabalho, constituindo sentido e justificativa de toda uma vida.

Em relação à pergunta geradora, após a leitura dos relatos e a criação dos indicadores, chegou-se a cinco unidades de significado como apresentado na Figura 1. Vale destacar que a soma não tem o percentual de 100% pois as respostas dos idosos poderiam estar em mais de uma unidade de significado.

Figura – 1: Unidades de significado das respostas dos idosos institucionalizados sobre a percepção de seu corpo

A unidade de significado que aponta a À Espera da Morte, presente nas respostas de 53,84% dos idosos participantes, chama a atenção, pois demonstra a falta de esperança e de perspectiva de vida, é a morte do desejo, a qual também associa ao corpo a ideia de finitude como fala o idoso 12: Mas não quero nada da vida. Agora eu tô esperando a morte. O dia que chegar e Deus me levar.

Apesar de desde o início da sua existência o ser humano ter certeza de que vai morrer, esta situação desperta diferentes formas de enfrentamento, variável de pessoa para pessoa. A maioria admite a morte como um fato, porém tem grande dificuldade para assumi-la, adotando posturas de autodefesa frente a ela, o que não é o caso de boa parte de nossos investigados, como diz o idoso 10: Depois dos sessenta a gente não espera boa coisa, [...] a gente só pensa em morrer. Não tem mais futuro nenhum. Chega o tempo e a gente tem que sumir.

A morte é vivenciada simbolicamente à medida que o processo de envelhecimento avança. Ao lidar com diferentes perdas, nos níveis físico, social ou cultural, o idoso inevitavelmente lida com a morte. Na sociedade e na cultura tanto o envelhecimento como a morte estão fortemente imbricados (CONCENTINO; VIANA, 2011; VILHENA, 2012).

Contrapondo a esta reflexão, Loureiro (2008) afirma que a morte é unânime a todos os seres vivos, mas não é exclusiva dos idosos, uma vez que pode acontecer em qualquer idade. Interessante perceber que todos os idosos que falam sobre a espera da morte se reportam a vontade divina, provavelmente porque o idoso associa a morte como uma passagem para a continuidade espiritual, como afirma Boff (2001, p. 73): “Pela espiritualidade nos preparamos para o encontro, face a face com o Pai e Mãe de infinita bondade e misericórdia, criador de todas as coisas e fonte de nosso ser”.

Aboim (2014), ao perguntar para dez mulheres e vinte homens portugueses as percepções individuais do “ser velho” e quais as principais dimensões associadas à transição para a velhice, mostra que para alguns deles a morte é, no fim das contas, a única escapatória para o envelhecimento.

Dos idosos pesquisados, 53,84% admitem que as Mudanças, principalmente as relacionadas a restrições corporais, falta de saúde, menor disposição, são evidentes nesta fase. Veja o relato do idoso 19: Quando a gente fica de idade dá diferença. O semblante, o tipo de agir, tudo muda. Ou ainda a fala do idoso 9: Meu corpo mudou muito, antes eu trabalhava, passeava e agora eu fico presa. Quando eu andava pra lá e pra cá era diferente, até os noventa e dois anos eu andava.

O estudo proposto por Teixeira et al. (2012) com nove idosos institucionalizados afirma que apesar dos entrevistados terem uma percepção positiva do corpo, metade reconhece que há mudanças no aspecto estético, o que difere dos nossos achados uma vez que a maioria dos participantes atrelam as alterações a restrições na autonomia e na disposição.

Ficar velho é um processo complexo que envolve diversos fatores de ordem biológica, psicológica e social. Muitos consideram a pior idade, aquela que ninguém quer alcançar. Embora não se possa generalizar, é uma etapa de decadência, com poucas chances de participação social e acúmulo de dores, doenças, incertezas, improdutividade, incapacidades, conflitos pessoais e familiares, perda de identidade, renúncia a novos projetos, gerando dificuldades para se inteirar na sociedade em geral, reduzindo a expectativa de vida e vislumbrando uma visão negativa do envelhecimento (SIMÕES, 2010; ABOIM, 2014).

Fernandes (2009) concluiu, após a revisão de literatura em 30 textos que versavam sobre a temática do envelhecimento, que os modelos culturais impõem uma visão negativa e de insatisfação ao corpo envelhecido. Contudo, diversos estudos mostram que estar inserido em programas de exercícios físicos, em grupos de convivência e mesmo cultivar um estilo de vida saudável contribuem para alterar este quadro (CARVALHO et al., 2010; CIPRIANI et al., 2010).

Simões (2010) ao estudar o corpo idoso percebe o caráter negativo em relação a ele quando a referencia são os padrões impostos pela sociedade, que naturalmente os exclui uma vez que o modelo é o do corpo jovem, belo, com saúde e disposição. O idoso que não se enquadra mais neste padrão tem a sensação de falta de serventia, de isolamento e de desesperança.

Dos participantes, 42,3% relatam o corpo como Doente. Para boa parte destes idosos a falta de saúde é um problema para o corpo, revelando ao mesmo tempo em que Melhor era o corpo jovem (23,07%), como diz a idosa 5: Quando a gente é moça tem muita ilusão, depois vai ficando encarangado e acaba tudo. O corpo muda, aparecem as doenças, hoje não tem mais saúde.

As alterações no organismo idoso avançam proporcionalmente ao desenvolvimento e envelhecimento. Assim como o desenvolvimento inicial, o envelhecimento está geneticamente programado, sendo ambos inerentes ao longo da vida. As modificações variam de pessoa para pessoa, dependendo, entre outros aspectos, de suas condições físicas internas, do meio ambiente e do estilo de vida.

Apesar do aumento da expectativa de vida, os idosos ainda são suscetíveis a doenças e problemas relacionados ao envelhecimento, como os acidentes vasculares encefálicos, as fraturas, as doenças reumáticas e cardiovasculares, invocando altos custos assistenciais de saúde (SILVA et al., 2009), o que leva os idosos a serem os principais consumidores de medicamentos em seu cotidiano. Do total da produção nacional de medicamentos, estima-se que 60% destina-se a um quarto desta população e mais de 80% dos idosos fazem uso de pelo menos um medicamento diariamente (SILVA, 2010).

Em relação ao corpo, o maior ponto de convergência está na referência ao corpo no passado, ou seja, quando se era jovem. Sob este aspecto, o corpo fica restrito, como diz o idoso 23: Quando eu era moço, eu fazia tudo, agora meu corpo não tem jeito de fazer. Eu tenho saudade de quando eu era bom. Meu pé me atrapalha, não ando direito. Com essa idade eu não espero mais nada, não tenho mais sonho com essa idade.

O corpo jovem fazia tudo e o de agora não faz mais nada, até atrapalha. A visão que o idoso institucionalizado tem do seu próprio corpo está intrinsecamente relacionada a representações cristalizadas, referentes às imagens sociais de velhice construídas através dos tempos e das situações vivenciadas.

Apesar dos limites que o processo de envelhecimento propicia e a evidência de que pelo menos uma doença crônica é registrada (SIMÕES, PORTES JUNIOR, MOREIRA, 2011), é possível continuar vivendo com qualidade desde que sejam: a autoestima estimulada; a autonomia preservada; as patologias controladas; a capacidade funcional mantida; o estilo de vida saudável motivado e as medidas de tratamento e prevenção concretizadas.

Apesar do quadro negativo apresentado por boa parte dos idosos participantes, 30,76% percebem o corpo de Forma Positiva, revelando que gostam do corpo, apesar de um deles dizer que o corpo velho não serve para nada e outros dois que esperam a morte.

É possível construir uma boa imagem da velhice, pois esta etapa não é feita somente de perdas, mas também de mudanças positivas. Mais do que ter um corpo a serviço dos padrões impostos pela sociedade, é necessário reconhecer que o mais importante é viver e participar ativamente das oportunidades que ainda estão por vir. Deve-se considerar que esta fase ainda permite pontos de partida para novos encontros, experiências e desafios.

Gosto do meu corpo, porque foi ele que me carregou a vida inteira. Sou muito agradecido por estar andando até hoje. (idoso 15).

Meu corpo é bom, ele serve para fazer exercícios e não ter a junta dura. Quando eu era novo, eu era disposto, agora sofro muito... eu levantava oitenta quilos, agora não aguento mais. Tenho medo de pôr meu corpo em perigo. (idoso 17).

Conclusão

Acredita-se que envelhecer é uma dádiva, mas não adianta aumentar a expectativa de vida se não houver melhoras nas condições de vida dos idosos, em especial junto àqueles que se encontram asilados.

As respostas dos idosos mostram que das cinco unidades listadas, quatro apontavam para o ser idoso desvalorizado favorecendo uma baixa autoestima. Esta constatação é importante alerta para o trabalho dos agentes envolvidos em instituições asilares, destacando a necessidade de uma (re)significação de objetivos a serem atingidos e redimensionamento do trabalho junto aos idosos.

Mais ainda, constata-se que o ser idoso tem clareza de sua situação e os relatos reivindicam mudanças no trato e na visão do corpo idoso institucionalizado. Ouvir, conviver, respeitar, preocupar-se com os aspectos humanos desse idoso pode ser uma terapia muito mais eficiente do que o cuidar, o tratar, o alimentar um corpo visto como à espera da morte.

Importa, sem cair num idealismo utópico e a partir dos relatos aqui apresentados, centrar forças no estabelecimento de uma política de recuperação da dignidade do idoso asilado, a qual deve estar presente nas instituições que oferecem este tipo de serviço, considerando a tendência dos próximos anos de existir um número expressivo de idosos, em especial nas instituições asilares.

Há, no momento atual, equipe profissional preparada para esta tarefa?

A missão é complexa, como complexo é o sentido da corporeidade idosa em nossa sociedade. Mas não se pode fugir deste desafio, inclusive porque um dos valores fundamentais apregoados hoje em educação é que esta deve ser permanente, integradora, plural e ter a preocupação com a dignidade humana, a qual vai muito além do homo sapiens (aquele que busca conhecimento) e faber (aquele que se prepara para o trabalho), incluindo nesta categoria o homo ludens (aquele que tem o prazer de vivenciar a vida em ludicidade) e o homo demens (aquele vive sonhos e projetos em todos os momentos da vida), aspectos muito presentes no ser corpo idoso e que devem estar no dia a dia do asilado.

O desenrolar da presente pesquisa aponta para a necessidade de se investir em investigações centradas no tema idoso asilado, buscando identificar os valores, as ansiedades, as visões de mundo, a explicitação de sensibilidades, a busca ainda de sonhos e de realizações que perpassam pela mente idosa, tudo isto no sentido de contribuir para a preparação de profissionais habilitados e qualificados para o trato com o ser idoso em situação de unidades asiladas. Respeitar, conviver, valorizar o ser humano com idade avançada é um ponto essencial para a possibilidade de transformação do quadro atual, aqui identificado.

Referências

ABOIM, Sofia. Narrativas do envelhecimento: ser velho na sociedade contemporânea. Tempo Social, v. 26, n. 1, p. 207-232, junho. 2014.

BENTO, Jorge O. Corrida contra o tempo. Belo Horizonte: Casa da Educação Física, 2012.

BOFF, Leonardo. Espiritualidade: um caminho de transformação. Rio de Janeiro: Sextante, 2001.

CARVALHO, Euller D.; VALADARES, Ana Lucia; COSTA-PAIVA, Lucia H.; PEDRO, Adriana O.; MORAIS, Sirlei S.; PINTO-NETO, Aarão M. Atividade física e qualidade de vida em mulheres com 60 anos o mais: fatores associados. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, v. 32, n. 9, p. 433-440, setembro. 2010.

CIPRIANI, Natalia C.S.; MEUER, Simone T.; BENEDETTI, Tania R.B.; LOPES, Marize A. Aptidão funcional de idosas praticantes de atividades físicas. Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, v.12, n. 2, p. 106-111, março-abril. 2010.

CONCENTINO, Jamille M.B.; VIANA, Terezinha C. A velhice e a morte: reflexões sobre o processo de luto. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 14, n. 3, p. 591-600, 2011.

DIAS, Mario C.; MATSUDO, Sandra M.; CONTI Maria Aparecida; MATSUDO Vitor R. Percepção da influência da atividade física na vida de mulheres acima de 60 anos de idade: o que o discurso revela? Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v. 15, n. 3, p. 87-94, 2007.

EGITO, Mariana; MATSUDO, Sandra M; MATSUDO, Vitor R. Autoestima e satisfação com a vida de mulheres adultas praticantes de atividade física de acordo com a idade cronológica. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v. 13, n. 3, p. 59-66, 2005.

FERNANDES, Maria das Graças. Problematizando o corpo e a sexualidade de mulheres idosas: o olhar de gênero e geração. Revista de Enfermagem, v. 17, n. 3. p. 418-422, julho-setembro. 2009.

LOUREIRO, Altair M.L. A batuta da morte a orquestrar a vida. Inferface, v. 12, n. 27, p. 853-862, outubro-dezembro. 2008.

MORAES, Andrea. O corpo no tempo: velhos e o envelhecimento. In: DEL PRIORE, Mary; AMANTINO, Marcia (org.). História do corpo no Brasil. São Paulo: Editora Unesp, 2011, p. 427-452.

MOREIRA, Wagner Wey; SIMÕES, Regina; PORTO, Eline Rozante. Análise de conteúdo: técnica de elaboração e análise de unidades de significado. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v. 13, n. 4, p. 107-114, dezembro. 2005.

NERI, Anita L. E por falar em boa velhice. Campinas: Papirus, 2000.

OMS – Organização Mundial da Saúde. Envelhecimento ativo: uma política de saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial de Saúde, 2005.

ROSA, Carlos Mendes. Silêncio, exclusão e morte: o trabalho do negativo na velhice. Polêmica Revista Eletrônica, v. 13, n. 1, p. 929-944, janeiro/fevereiro. 2014.

SANTOS, Talyta R. A; LIMA, Dione M.; NAKATANI, Adélia Y. K.; PEREIRA, Lilian V.; LEAL, Geraldo S.; AMARAL, Rita G. Consumo de medicamentos por idosos. Revista de Saúde Pública, v. 47, n. 1, p. 94-103, fevereiro. 2013.

SILVA, Carlos S.O.; PEREIRA, Maria Ivanilde; YOSHITOME, Aparecida Y.; RODRIGUES NETO, João F.; BARBOSA, Dulce A. Avaliação do uso de medicamentos pela população idosa em Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Escola Anna Nery, v. 14, n. 4, p. 811-818, outubro-dezembro. 2010.

SILVA, Giulyanne M. L.; CAMINHA, Iraquitan O.; GOMES, Isabelle S. O corpo e o tempo: a percepção dos idosos de um grupo de convivência. Pensar a Prática, v. 16, n. 4, p. 956-1270, outubro-dezembro. 2013.

SILVA, Nelma N.; SILVA, Fabio R.B.; BRAGA, Ana Christine S.; BARBOSA, Alinny A.; BARBOSA, Alexandre W.C.; FERNANDES FILHO, José. Efeito do exercício aeróbico nos níveis pressóricos em idosos hipertensos do programa saúde da família. Terapia Manual, v. 7, n. 34, p. 444-448, novembro-dezembro. 2009.

SIMÕES, Regina; PORTES JUNIOR, Moacyr; MOREIRA, Wagner Wey. Idosos e hidroginástica: corporeidade e vida. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v. 19, n. 4, p. 40-50, dezembro. 2011.

SIMÕES, Regina. Corporeidade e terceira idade. 3a ed. Piracicaba: Unimep, 1998.

SIMÕES, Regina. (Re)quebrando e (re)bolando padrões com o idoso. In: GAIO, Roberta; GÓIS, Ana Angelica F.; BATISTA, Jose Carlos (orgs). A ginástica em questão. São Paulo: Phorte, 2010, p. 293-308.

TEIXEIRA, Jessica S.; CORREA, Jimilly C.; RAFAEL, Carla B.S.; MIRANDA, Valter P.N.; FERREIRA, Maria Elisa C. (2012). Envelhecimento e percepção corporal. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 15, n. 1, p. 63-68, 2012.

TEVES, Nilda. Corpo e esporte: símbolos da sociedade contemporânea. In: MOREIRA, Wagner W.; SIMÕES, Regina (org). Fenômeno esportivo e o terceiro milênio. Piracicaba: Unimep, 2000, p. 189-198.

VILHENA, Junia. Envelhecendo em tempos sombrios. Polêmica Revista Eletrônica, v. 11, n. 4, p. 597-611, outubro/novembro. 2012.

_______________________________________________

Recebido: 04/03/2016.

Aceito: 16/06/2016.

_______________________________________________